一体感ある学び場で、生徒主体の活動を活性化

教育事業部との繋がりから、新たな学びを追究するパートナーに

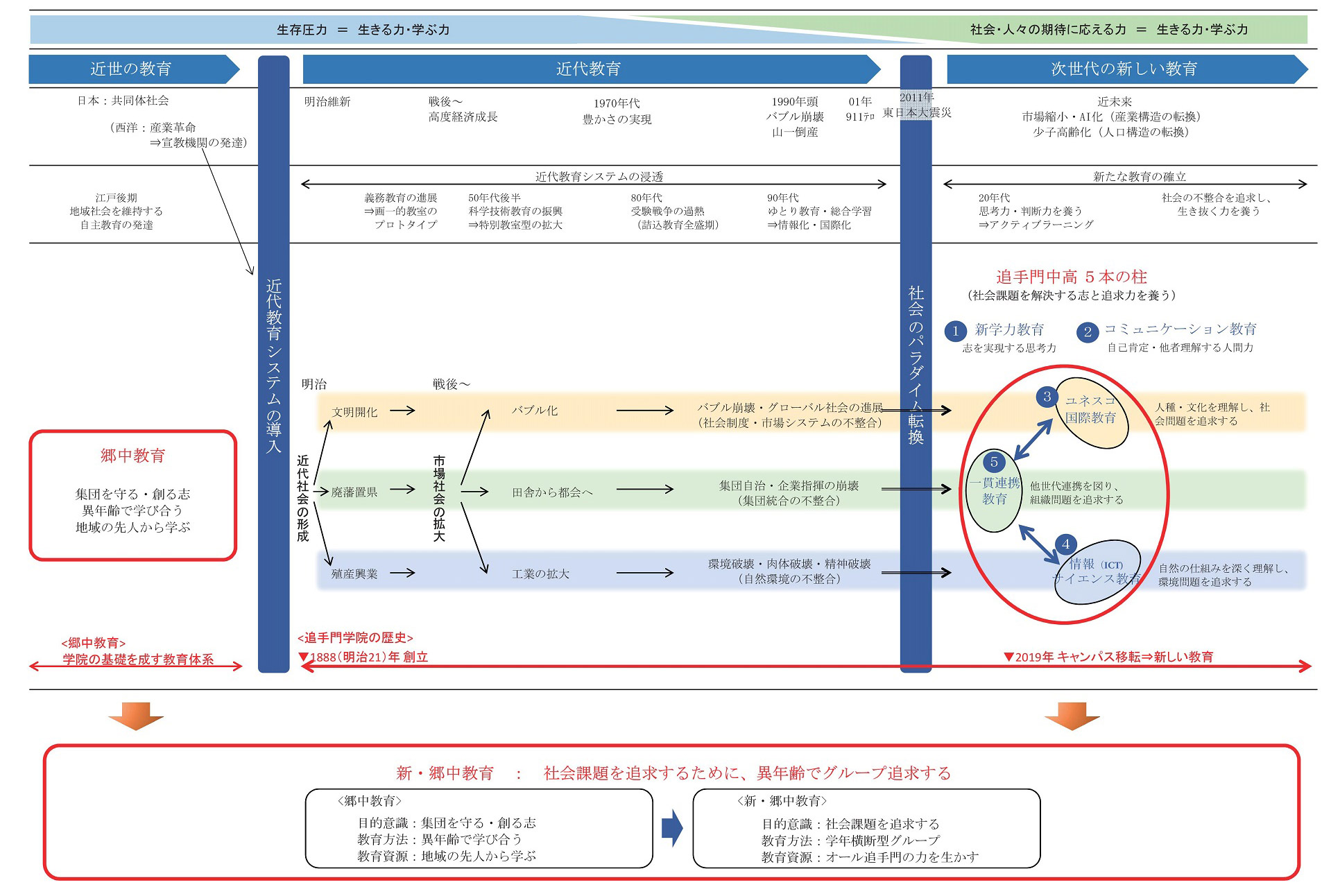

現在教育界は、戦後高度成長を支えた画一的・知識偏重の教育から、未知なる社会を生きるための教育、すなわち資質・能力の育成、学び続ける力の獲得へと大転換期を迎えています。本プロジェクトは、安威キャンパスから総持寺キャンパスへの全面移転を機に、将来を見据えた新たな教育の在り方を根本から追究し、新教育に対応した新校舎をゼロから考えることができるまたとない機会と捉え、プロジェクトを進めていきました。

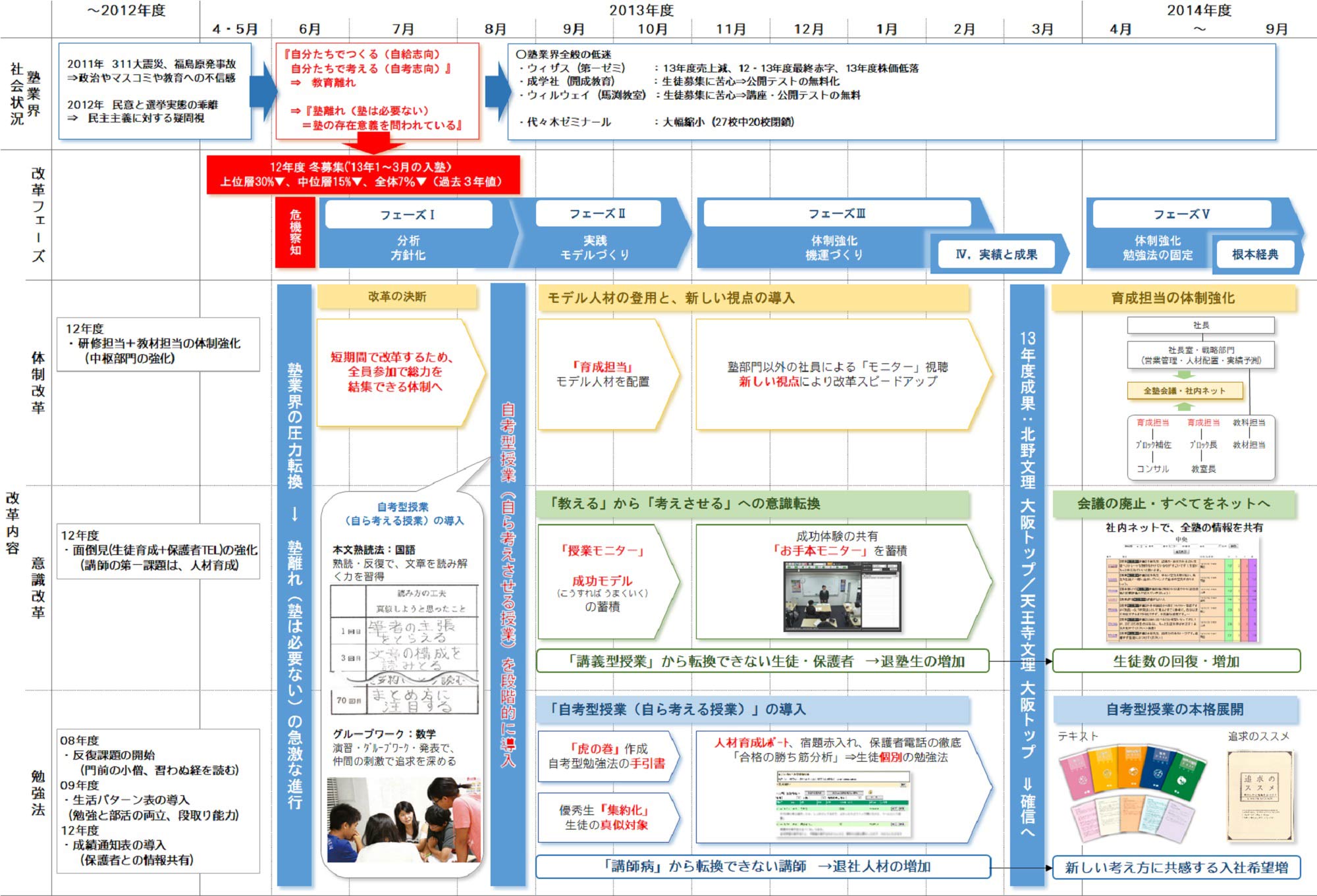

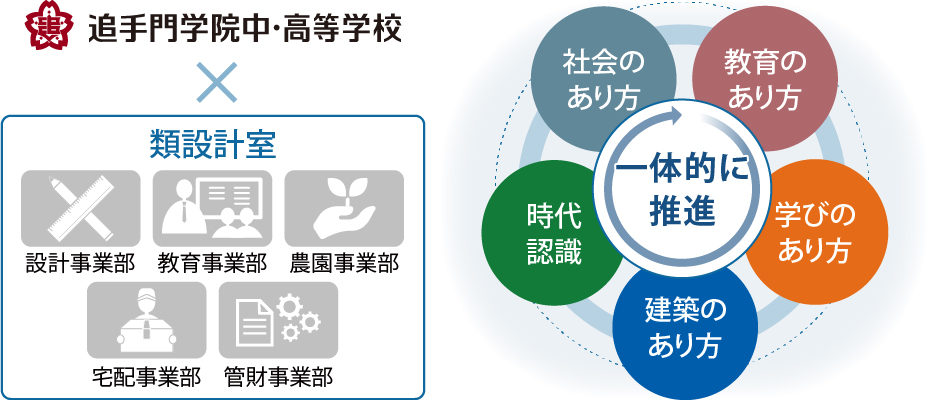

追手門学院中・高等学校(以下追手門中高)とは、本プロジェクトが始まる以前から類設計室教育事業部(類塾)が生徒募集や受験の観点からお互いの教育観を共有しあう関係で、追手門学院中高と類塾が目指す教育観には親近性がありました。子ども達を難関校へ受験させ、一方的に知識を詰め込むのではありません。子ども達の主体的な活力を引き出し、学ぶ楽しさを積み重ね、社会に出ても学び続ける力を育む教育です。

設計のプロセスにおいても、建築の在り方だけでなく、新校舎でどんな学びを実践するか、どんな子ども達を育てたいか、今後社会はどのようになっていくのか、を共に深掘りするところから始まりました。追手門学院中高からは、志と熱意あふれる教育長を筆頭に、次の時代を担う教員の方々を組織した「未来教育プロジェクトメンバー」と「教育事業部を有する類設計室」が意見を重ね合わせ、社会・教育・建築・運用を一体的に追究していきました。建物が出来てから、それに合わせて学びをあてはめるのではなく、最初から学びと建築を一体で考えるプロセスです。

-

学校とともに社会・教育・建築・運用を一体的に追究

また、全く新しい学び場をつくる訳ですから、自分たちの頭の中にある既成観念で考えても答えは出てきません。自分達が未だ知らない教育観、子ども観、学び場等を探索していきました。海外のドルトンプラン、イエナプラン等、国外の教育観の調査・勉強会を始め、国内の学校視察、類塾での教育改革の実践共有など、自分達の既成概念を壊しながら、新たな教育観と建築計画を一体で追究していきました。そのようにして作り出したのが、生徒主体の学び(個別・協働・プロジェクト型+リフレクション)と、その学びを校舎全てで実践できる「学習環境一体型の新校舎」の計画です。

-

30年先の社会予測 -

教育事業部との追究

-

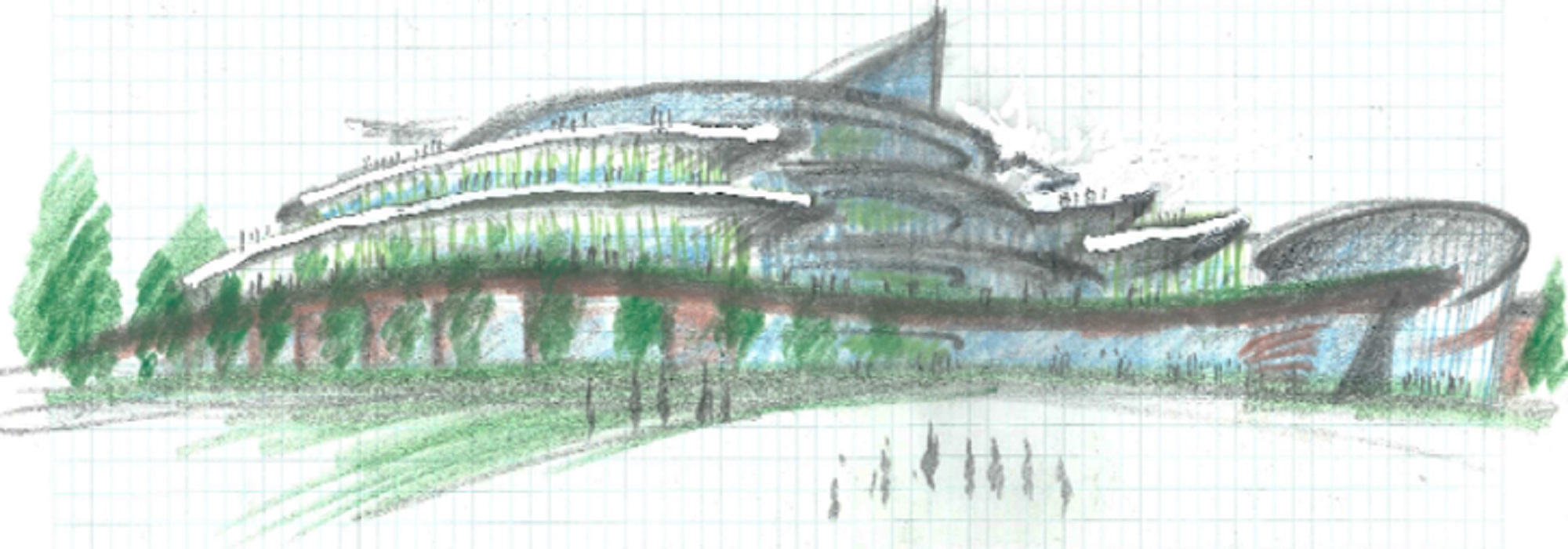

全く新しい学び場をイメージした校舎デザインの初期スケッチ

生徒主体の学び場~脱教室・脱図書室・脱職員室、脱箱型校舎のデザイン

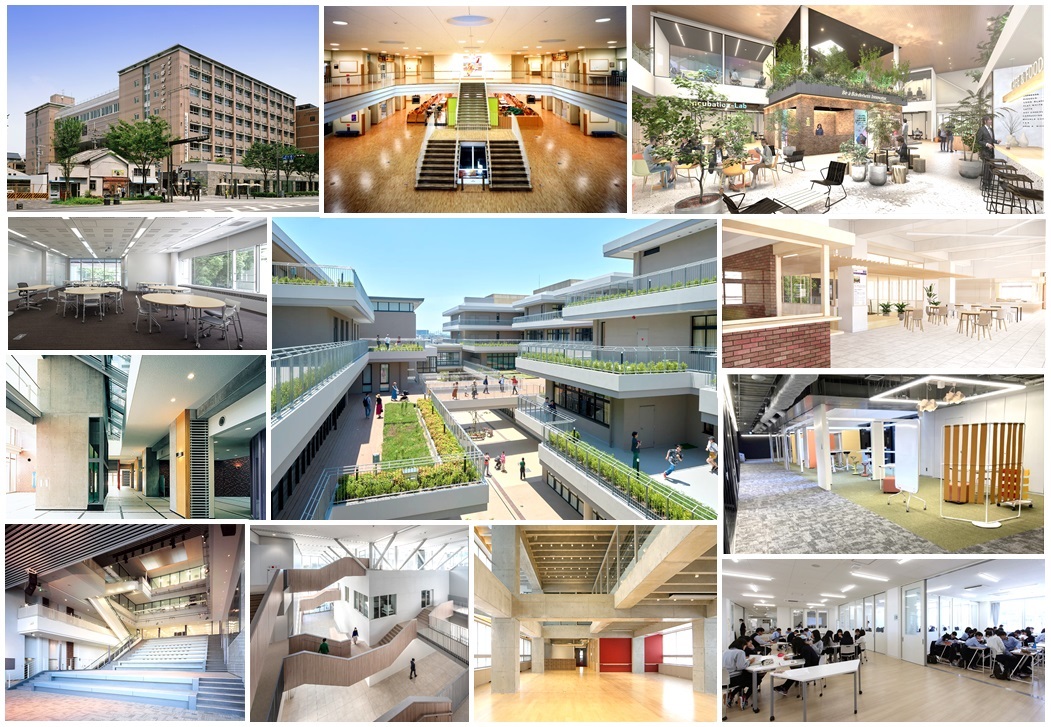

新校舎では、生徒主体の多様な学びが校舎全てで展開できるようしました。従来の学校建築では当たり前の常識を脱した建築としています。

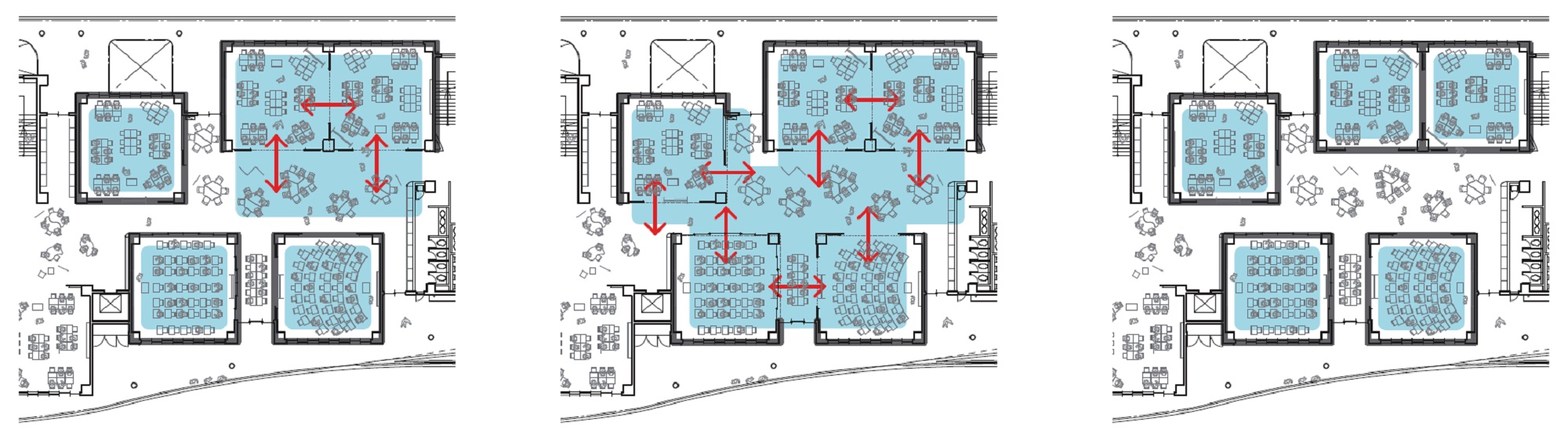

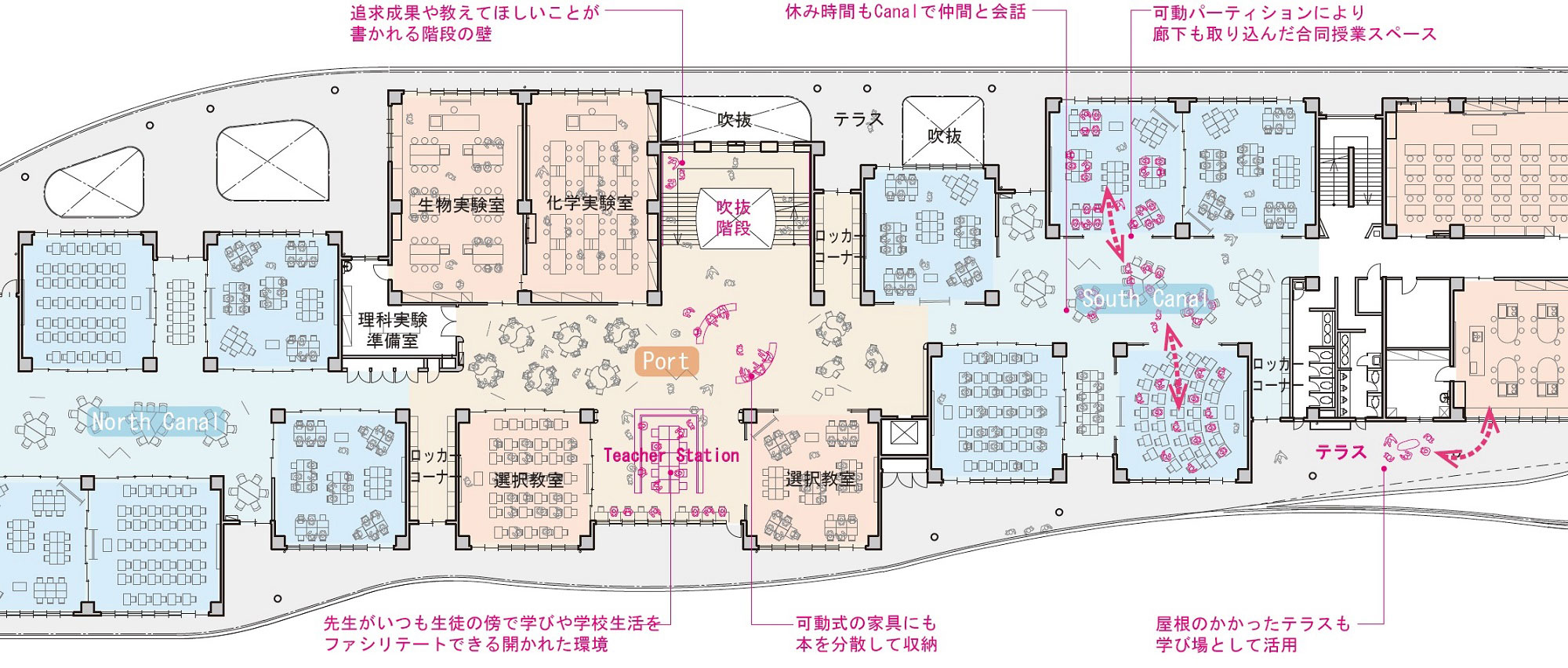

従来の学校は、教室が学びの場の基本です。そして教室を前提に教室とは別にコモンズ等を設けて総合学習や縦割り等の授業を展開するのが一般的です。新校舎では一斉授業を基本に考えるのではなく、一つの授業のなかで、個別型も協働型もプロジェクト型も多様な授業が展開できるように考えました。教室という固定的な場所を基本に考えるのではなく、廊下も含めて全てを大きな学び場と捉えています。間仕切りを開けたり閉めたり授業に応じてアレンジすることで多様な学びが展開できるようにしました。「脱・教室」「脱・廊下」という考え方です。5クラス全て開放すれば大きな学び場が出来上がるし、扉を閉めれば従来の一斉授業にも対応できます。

-

脱教室・脱廊下の考え方

-

廊下を使った授業や学年単位のオリエンテーション -

また、新校舎には専用の図書館がありません。

図書館は子ども達の学びの場ではありますが、源流を遡れば本を保管・管理する機能が出発点にあります。「主役は本にあらず生徒の学びである」という考えのもと、本を一か所に集約する考えを見直しました。生徒の学びの近くに本を分散配置し、生徒の興味関心を高めるとともに、学びにすぐ活用できるようにしています。実際に新校舎完成後、図書の貸し出し数は増加したと聞いており、子ども達にとって本が身近な存在になりました。

階段も学びの場にしています。踊り場には注目の本が陳列されたり、壁に配置された白板には生徒の追究成果や教えてほしいこと等が書かれ、みんなの目が集まっています。

-

エントランスホールに面した図書コーナー -

生徒や先生の発信であふれる階段

先生も職員室を飛び出して、生徒と身近に接することができるティーチャーズステーションを中央に設けています。従来の職員室では、心理的な壁があり生徒が先生を訪問することにハードルがあります。ティーチャーズステーションの周りでは、生徒と先生の会話や学びが日常的に行われており、授業も休み時間も連続して生徒を見守っています。先生は教える人ではなく、生徒の学ぶ力を促す伴走者という考えです。

-

テーマ性を持たせた各階の図書コーナー -

生徒と先生の距離も縮まる

校舎全てを生徒主体の学びの場とし、様々な学びに応じて扉を動かしたり空間をアレンジすることができる。そして平面形状は敢えて有機的に雁行させることで、向こうには何が行われているのかな…と好奇心を喚起させる計画としています。森の中を探検するワクワク感と同じですね。

-

あらゆる“枠”を取り払って一体になる学びの風景をつくる平面計画

そんな新たな学びを展開する新校舎ですから、デザインも旧来の箱型校舎とは違う全く新しいものとしました。多感な生徒の心を動かし、一つとして同じ風景がない流線形の優しい外観デザインです。

-

正門からの外観 -

アプローチから見た外観

-

校庭側から見た外観

学びと生活が一体になって活力が育まれていく場

-

昼休みの生徒の様子~「廊下」は教室と連動した交流・成長(学び+生活)の場

-

放課後の生徒の様子~学びのコミュニティー -

共創をひろげ、未来を展望

設計段階でも新たな学びを追究するために、国内外の教育内容や学校事例を数多く視察しました。竣工後も学びの研鑽と施設の最大活用を先生方と学び続けています。その中でも、先生方とのアメリカ視察は非常に有意義なものになりました。西海岸の先進的な学校を訪れ、生徒の活き活きした学びの様子や空間の使い方、建築の在り様が学べたことは大きな気づきになりました。

また、私ども設計事業部が「設計とは?デザインとは?」をワークショップ形式で生徒たちに教える特別講座の開催や、追手門学院中高で毎年開催されているデザインアワードの審査員として参加するなど、設計者だからこそ活かせる学びの共創を継続しています。

また、私ども教育事業部とは、類設計室が彩都に所有する自然豊かな山を舞台にした「自然学舎」のプログラムを、追手門学院中高のオリエンテーションとして活用しています。探究の宝庫である自然を舞台に子どもたちの活力を育む、教育事業部との共創です。

直近では、教育哲学者である苫野一徳先生を招いてのパネルディスカッションを実施。追手門学院中高の皆さんとの共創はこれからも過熱していきます。

- 用途

- 中学校、高等学校

- 延床面積

- 校舎・体育館:13,804.61㎡、その他:205.33㎡

- 構造

- RC造・一部S造

- 階数

- 地上4階

設計者

-

喜田 育樹

きだ・なるき

大阪設計室 統括ディレクター

1973 年京都府生まれ。1996 年近畿大学理工学部建築学科卒業後、同年類設計室入社。

1973 年京都府生まれ。1996 年近畿大学理工学部建築学科卒業後、同年類設計室入社。

-

網野 琢馬

あみの・たくま

大阪設計室 計画設計部

1987 年東京都生まれ。2010 年日本大学理工学部海洋建築工学科卒業。2013 年 Domus Academy Master in Interior and Living Design 卒業後、2014 年類設計室入社。

1987 年東京都生まれ。2010 年日本大学理工学部海洋建築工学科卒業。2013 年 Domus Academy Master in Interior and Living Design 卒業後、2014 年類設計室入社。

記事のカテゴリ・タグ

- 学校・教育施設

- 学びの多様性と子どもの健康

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。