新しい時代の学校施設の在り方を、変遷から考える

四半世紀で大きく変わった学校の姿と学び空間

類設計室は多くの学校プロジェクトに携わってきました。その中で今、学校建築は大きな転換点を迎えていると感じています。今後の学校づくりを考えるとき、その背景にある時代や社会の変化を見つめることで、この先の社会が求める学校の在り方が展望できると考えます。

学校制度の出発点は富国強兵

現在の学校制度の出発点は明治時代までさかのぼります。欧米列強に追いつくため、全国民の教育水準を短期間で上昇させることが目標となり、学校施設は効率の良い講義型の普通教室が標準とされました。

戦後には民主主義教育が導入され、先進的な教育者を中心に、効率重視を転換する試みが始まります。しかし、戦災復興や豊かさ実現を目指した教育は引き続き社会の主流となりました。

豊かさが実現し、新たな学びの場の追求がはじまる

社会に影響する転換は、まず子どもたちから起きました。1970年ごろ日本のGDPは世界2位になり、豊かさが実現したと言えます。すると、良い大学を卒業して良い生活を手に入れるための勉強の意味が子どもたちの中で薄れていきます。勉強する場としての学校は一部の子どもたちにとってストレスとなり、校内暴力やいじめなどの問題が発生します。その解決の方向としてゆとり教育を皮切りに、国も子どもたちの個性や創造性をはぐくむ教育の追求を開始しました。学校の課題が多様化し、学校だけでは解決が困難になり、開かれた学校が求められるようになります。

豊かさが実現すると日本社会全体の勤労意欲は衰弱し、日本は国際競争で劣勢になってきます。そこに危機感を感じた財界からも、個性や創造性を重視した新しい教育への期待が高まります。

近年では、不登校が社会問題になっています。これも子どもたちが、従来の学校や講義型の授業ではなく、新しい学びを求めていることが背景にあると言えるでしょう。

類設計室の教育事業部ではフリースクールにも取り組んでいますが、新しい時代の学びを求める“積極的不登校“の子どもも多くいます。このような社会状況を受けて、国も新しい時代の学びとして、全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適の学びと協働的な学びの一体的な充実を推進しています。

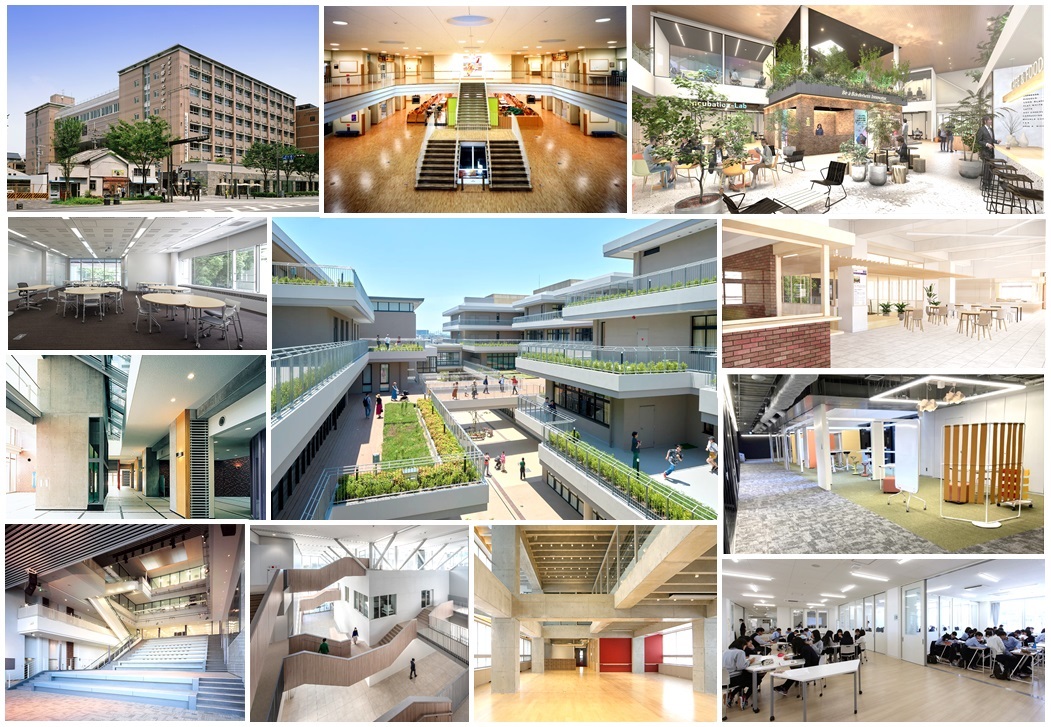

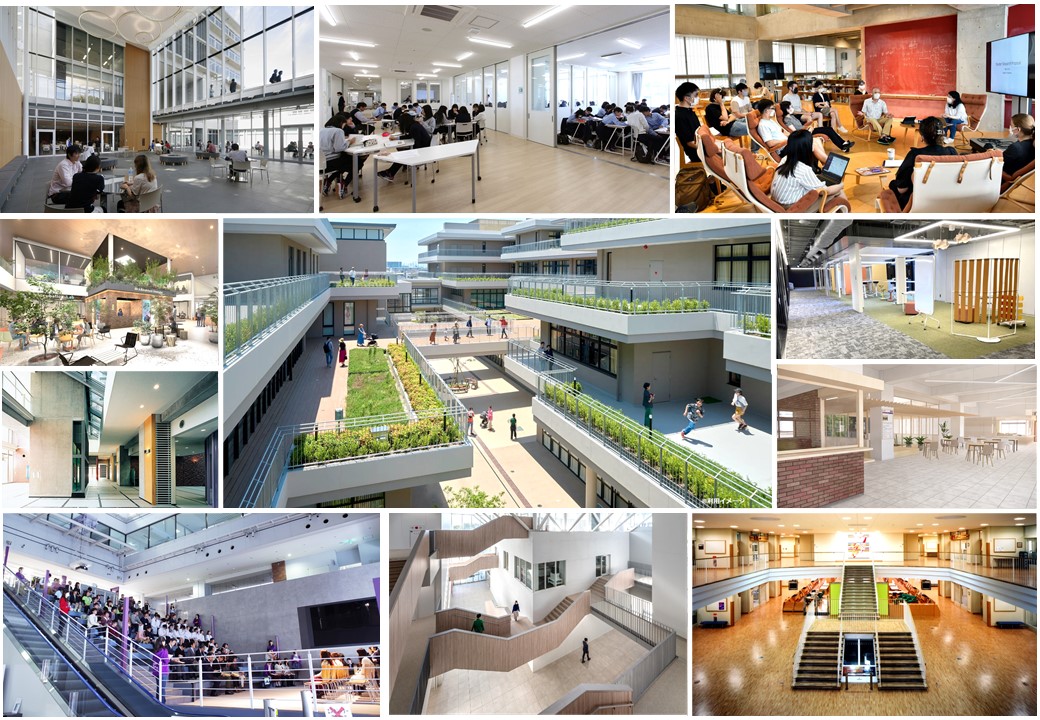

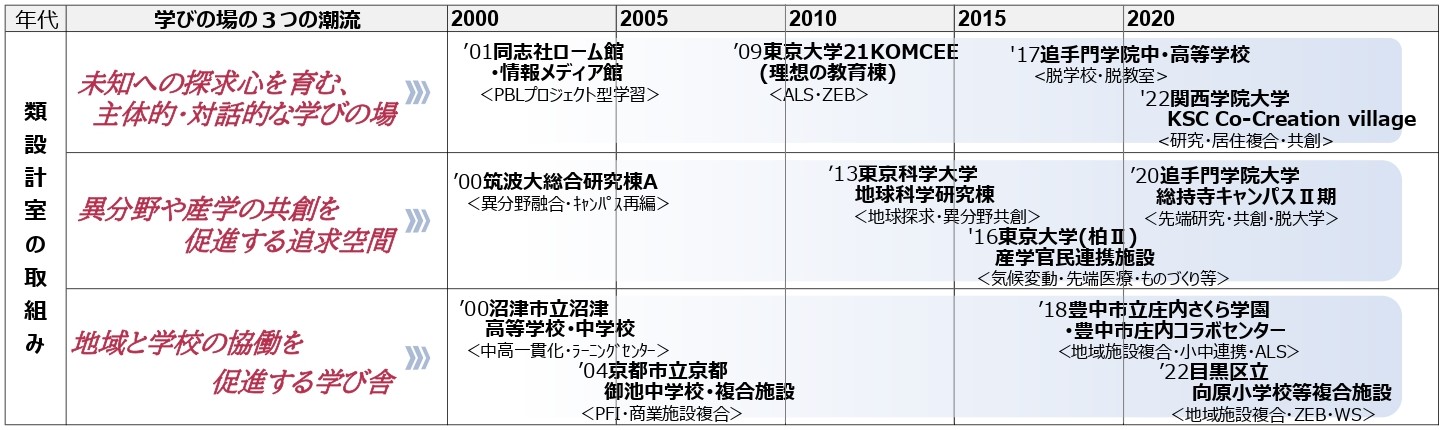

以上のような時代の変化の中から、わたしたちは何を重視して教育施設に取り組んできたのか。その設計実績とともに振り返えると、次の3つの流れに整理できます。

1 未知への探求心を育む、主体的・対話的な学びの場

2 異分野や産学の共創を促進する追求空間

3 地域と学校の協働を促進する学び舎

3つの流れで見る学校施設の変遷と空間づくりへの展望

①未知への探求心を育む、主体的・対話的な学びの場

’01 同志社大学ローム記念館・情報メディア館

課題解決型学習(PBL)のための施設。発表空間となる階段状の劇場空間を核に、産学協働のプロジェクトルームや展示スペースを一体的に配置

’09 東京大学21KOMCEE(理想の教育棟)

自考型、追求型の学習空間としてアクティブ・ラーニング・スタジオを整備。学びの集団形成、正面性なく自由度高い設計とし、大小のスタジオと共用部を工夫。

’17 追手門学院中・高等学校

校舎全てを学びの空間と位置づけた。学びに応じて建具や家具をアレンジ。図書は生徒の学びの近くに分散配置。先生も教室に近いティチャーステーションで生徒の見守りや相談に対応。

’22 関西学院大 KSC Co-Creation village

起業を志す学生や教員、地域の方々の活動を支援する、社会に開かれた拠点を計画。学生寮とフィットネスジムを併設し、施設計画は学生や地域の方々の参加型で実践。

②異分野や産学の共創を促進する追求空間

’00 筑波大学総合研究棟A

時代の変化に対応し最先端の追求を活性化するため、従来の研究組織の枠をはずしプロジェクト型を採用。全学共通の開かれた研究の場として整備。開放性の高い教官室、二層吹き抜けの研究交流ラウンジ、四方に開かれた玄関にはギャラリーを設置。

’13 東京科学大学 地球生命研究所棟

地球と生命の起源を解明するWPI採択の研究所。世界各国から集う研究者の活力を上げる先進的拠点を目指して設計。コミュニケーションスペース=ELSI AGORA(写真)と大小様々な研究室は路地のような廊下でつなげ、出会いを生み出す設え。

’16東京大学(柏Ⅱ) 産学官民連携施設

新しい発想やイノベーションは、人との会話から生じるとの考えに基づき計画。自然光を取り入れた特徴的な3層吹抜けの空間を介して、相互の活動が見え、人と人とが交わる空間構成とした。

’20 追手門学院大学総持寺キャンパスⅡ期

大教室や研究室を千鳥型に配置し、共用部に「イノベーションLAB」を生み出した。専門分野を超えた学びあいを広げるため、身体を動かせるスペースやカフェなども計画。

③地域と学校の協働を促進する学び舎

’00 沼津市立沼津高等学校・中等部

シティズンシップの育成を掲げ、多様なつながりを育む環境。生徒の生活の場(HR棟)と市民開放する特別教室棟を分けて明確に区分。特別教室棟には生徒と市民のフリーワークスペースとなる「メディアセンター」を整備。

’04 京都市立京都御池中学校・複合施設

3校を統合した中学校、乳幼児保育所、高齢者福祉施設、賑わい施設等の複合施設。異世代交流学校となることをめざし、エントランス周りに交流広場、サンクンガーデン、サロンを設け、様々な出会いの場を計画。

’18 豊中市立庄内さくら学園・豊中市庄内コラボセンター

学校と地域拠点施設を同敷地に一体で設計。両施設の間には誰もが通行できる「あいさつロード」を設け、開放可能な施設を配置。2階には緑化したテラスや相互に行き来できる連絡橋を設置。

’22目黒区立向原小学校等複合施設

住区住民会議を中心に地域の方々と共に歩んできた歴史をもつ。地域コニュニティ拠点として住区センターを複合化、学校と地域エリアは明確に分けつつ、「みんなのひろば」を中心に空間共有し「かかわり」の空間づくり。

-

類設計室の教育施設設計の変遷

新しい時代の学校施設とは

これからの学校施設は、子どもたちの個性や創造力を育む学び場の追求が更に進められるでしょう。学年や専門領域を超えた共創を軸に、集中、議論、発表、創作など様々な機能が求められます。その先には、学校という枠組みを超え、地域や企業と一体化した世代を超えた学びの場へと発展するのではないかと考えます。

教育施設の新しい潮流、「大田区みらい学園」の取り組み

みらい学園は全国で初となる新築公立の「学びの多様化学校」(不登校特例校)です。

「学びの多様化学校」(不登校特例校)はこれまで、既存校舎の改修で設置された事例は全国にあります。

みらい学園は新しい教育に取り組むために、従来の学校の枠を超えた校舎を実現する意欲的なプロジェクトと言えます。講義型一斉授業は原則無くし、学びの内容や場所を子どもたちが主体的に選ぶカリキュラムを予定しています。

施設としては、普通教室はなくし、パレットと名付けた2~8人の少人数の学習集団のための学びの場と、子どもたちの居場所となるホームベースから構成されます。特別教室は児童生徒の探求したい気持ちに応えるラボやスタジオとして設えます。

校の枠を超えて、地域の団体や民間企業などと連携した学習活動を実施するため、体育館や特別教室、交流・飲食スペースなどの地域開放に加え、学園の中央にプロジェクトステージとものづくりラボを一体的に整備する予定です。

みらい学園は、学びの多様化学校として先進的な取組を行い、効果的な事例を他の大田区立学校へ還元していくパイロット的機能でもあり、未来の学びを創造する拠点でもあると言えます。

記事のカテゴリ・タグ

- 学校・教育施設

- 学びの多様性と子どもの健康

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。