地域に愛される木造店舗「育てる建築」とは ― 伊那食品大宮店の構造設計思想に迫る

構造設計・黒川慧

主な担当物件に「東京大学(柏Ⅱ) 産学官民連携施設」や「本の森ちゅうおう」などがある 。社内では「ものづくりは人づくりから」という考えの下、人材育成にも力を注ぐ 。社外ではJSCA(日本建築構造技術者協会)の法制委員会に所属し、業界全体を向上させる活動にも積極的に参加している 。

01. デザインと安全性を両立させた構造計画

Q)まずは、構造計画の概要について教えてください。

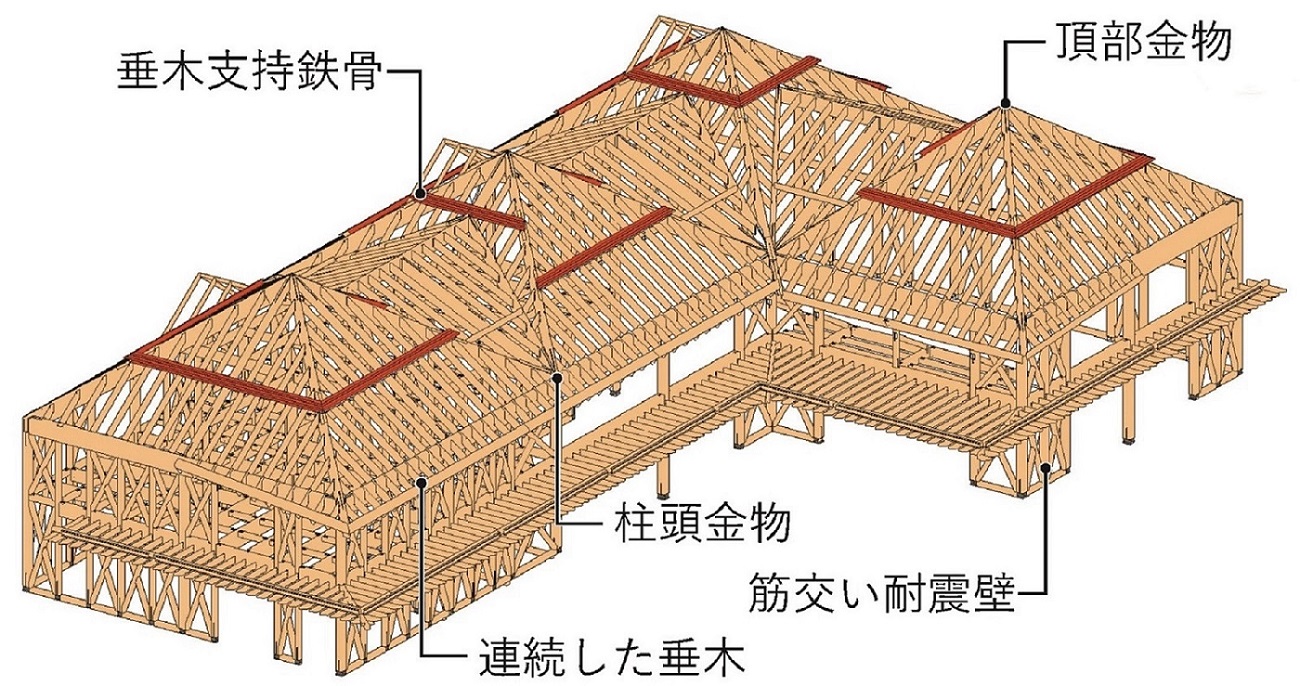

A)本建物は木造の在来軸組工法を基本としています 。法的には小規模な「四号建築物」に該当しますが、安全性を高めるため、より詳細な構造計算である「ルート1」の基準を満たすよう検討を行いました 。耐震要素として、筋交いと合板を併用した壁倍率7倍の耐力壁を採用しています 。

また、南アルプスの山並みを模した複雑な屋根形状の安全性を確認するため、立体解析による一貫構造計算を実施しました 。計画の大きな特徴は、木造を主体としながらも、要所に鉄骨部材を効果的に採用した点です 。これにより、木材だけでは困難な設計やデザインの意図を実現しつつ、木部材は流通材での設計を可能にしています 。

-

外観

02. 構造とインテリアが調和した設計アプローチ

Q)本件で木造を採用した理由を教えてください。

A)施主である伊那食品工業の「年輪経営」という理念を建築で体現するため、「育てる建築」をコンセプトとしました 。その中で、自然素材の活用は重要なテーマでした 。木造を採用し、柱・梁・天井といった構造材をそのまま見せる「現し」のデザインとすることで、木の温かみが感じられる居心地のいい店舗空間を目指しました 。また、本社の長野県伊那市にある南アルプスの山並みをイメージした屋根が連なるデザインは、木造の持つ自然な雰囲気と親和性が高く、地域に愛される施設となることを意図しています 。構造材がそのままインテリアとなることで、意匠と構造が一体となった温かみのある空間を実現しました 。

Q)構造計画上の工夫した点を教えてください。

A)木造の良さを最大限に引き出しながら、建築デザインの意図を実現するために、鉄骨を効果的に組み合わせた「ハイブリッド構造」とした点が最大の工夫です 。具体的には、地震や風などの水平力は主に木造の耐力壁で受け持ち、長期的にかかる屋根の荷重については部分的に鉄骨部材を最適な箇所に使用して支持する、という役割分担を明確にしました 。

例えば、室内のデザインとして求められた「軒先まで連続して見える長い垂木」は、通常の木材の長さでは実現困難でした 。そこで、屋根裏に鉄骨の梁を隠して設置し、垂木を中間で支持することで、デザインと構造を両立させています 。このように、適材適所に鉄骨を用いることで、意匠的な要求に応えつつ、木材は流通品で構成することができ、構造的な合理性も追求しました 。

-

各所 部材 接合部

-

軸組図

Q)デザインと安全性を両立する上で、ぶつかった課題はありましたか。またそれらの課題をどのように突破しましたか。

A)

流通材の長さを超える「連続した垂木」の実現

課題:

インテリアの重要なデザイン要素として、室内から軒先まで垂木が途切れずに連続して見えることが求められました 。しかし、必要な部材長が最大約8mであったのに対し、垂木として使用する木材の流通上の最大長は6mであり、1本の部材で実現することは不可能でした 。

解決策:

屋根裏の空間に鉄骨の梁を「逆梁形式」で設置し、その鉄骨梁で6mの垂木を支持する構成としました 。これにより、室内からは継ぎ目が見えず、あたかも一本の長い垂木がで構成されているデザインを実現しました 。この鉄骨梁は、垂木を支えるだけでなく、合掌造りのような屋根形状によって生じる外側への広がり(スラスト)を抑制する役割も担っており、一つの部材で複数の課題を解決しています 。

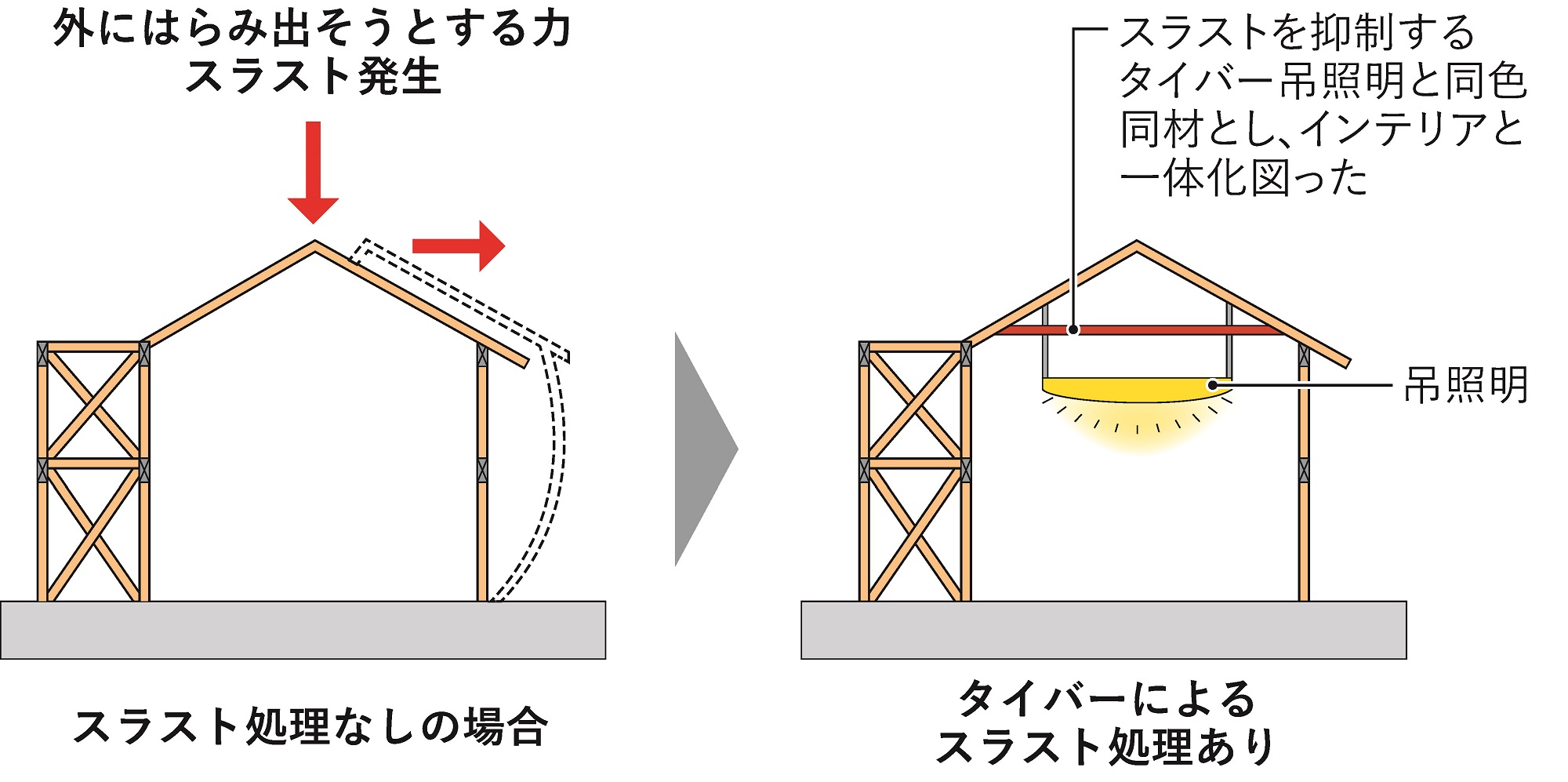

大空間と屋根形状を両立させる「スラスト処理」

課題:

店舗の中心は、ハイサイドライトから光が差し込む開放的な吹き抜け空間です 。一方で、勾配屋根は構造的に水平方向へ開こうとする力(スラスト)が発生するため、この力をどのように処理し、柱のない大空間と両立させるかが構造上のポイントでした 。

解決策:

吹き抜け空間に細い棒状の鉄骨部材(タイバー)を張ることで、スラストを抑制しました 。タイバー以外にも天井には吊り照明を設置する計画となっており、インテリアと一体化させています 。これにより、構造部材が空間の違和感となることを避け、意匠と構造が調和したデザインを実現しました 。

-

スラスト処理 概念図

03. 地域に愛される温かな建築へ

Q)竣工してからの評価はいかがでしょうか。

A)うれしいことに地域の方々からも評価していただき、準備中でもオープンまだですか?と地域の人たちが訪れるほどだったと伺っています。

グランドオープンの際には非常に賑わっており、初めて入られたお客さんがまず木架構を見上げ、「うわぁ」と圧倒されている様子も見られました。伊那食品工業様の温かい雰囲気を体現するような、建物を実現できたと自負しております。この建物がきっかけで生まれたご縁で、継続的に設計をご依頼いただいています。

コラム) 構造設計者の思考と展望

構造設計者には、工学の深い理解を基盤とし、施主の思いを反映した建築コンセプトを考え、伝える言語能力が求められます。自然が相手である建築に「絶対安全」はなく、法律遵守に加え、設計の「考え方、配慮、リスク」を説明できることが重要です。現代は、顧客の要望を技術で解決する力だけでなく、その前提となる「要望をいかに的確な構造課題へと変換するか」という構想力も求められています。

こうした深い追求のため、他社と成功も失敗も共有することが必須です。企業の垣根を越え業界を向上させる活動は貴重であり、設計環境を自ら魅力的にできるのだと実感しています (JSCAなど)。今後は類設計室の取組である「こども建築塾」などの活動を通じて関係を広げ、繋がりから新たな価値を創造し、構造設計の魅力を高める活動を続けていきます。

建築概要

- 用途

- 店舗

- 構造

- 木造

- 延床面積

- 469.61㎡

- 階数

- 地上2階

設計者

-

黒川慧

くろかわ・さとし

東京設計室 構造設計部課長

1987年栃木県生まれ。2012年職業能力開発総合大学工学研究科建築・造形専攻修了、同年類設計室入社。

主な担当物件に「東京大学(柏Ⅱ) 産学官民連携施設」や「本の森ちゅうおう」などがある 。社内では「ものづくりは人づくりから」という考えの下、人材育成にも力を注ぐ 。社外ではJSCA(日本建築構造技術者協会)の法制委員会に所属し、業界全体を向上させる活動にも積極的に参加している 。1987年栃木県生まれ。2012年職業能力開発総合大学工学研究科建築・造形専攻修了、同年類設計室入社。

主な担当物件に「東京大学(柏Ⅱ) 産学官民連携施設」や「本の森ちゅうおう」などがある 。社内では「ものづくりは人づくりから」という考えの下、人材育成にも力を注ぐ 。社外ではJSCA(日本建築構造技術者協会)の法制委員会に所属し、業界全体を向上させる活動にも積極的に参加している 。

記事のカテゴリ・タグ

- 商業施設・宿泊施設

- 木の利活用とサプライチェーン

- ネイチャーポジティブなまちと暮らし

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。