「無垢材の重ね梁」による大スパン建築への挑戦

はじめに

2010年の公共建築物等木材利用促進法や2021年の木材利用促進法の改正などを受け、地域産材の活用を前提とした中大規模建築への期待が高まっています。類設計室でも近年、京都市立京都京北小中学校(京都市右京区、2020年竣工)、松田町立松田小学校(神奈川県足柄上郡、2022年竣工)、京都市立栄桜小中学校(京都市伏見区、2025年竣工)など、教育施設を中心に木材を活用した中大規模建築の設計を手がけてきました。

-

写真1 木造物件例

本記事は、京都市と共に「こども・地域・産地を育む、『みやこ杣木』*1に包まれた学び舎」というコンセプトのもと、小栗栖(おぐりす)地域(京都府京都市伏見区)で、約14,000㎡の小中一貫校の新校舎のプロジェクトとなった京都市立栄桜小中学校の技術追求の成果を紹介します。

本プロジェクトの最大の課題は、地域産材による無垢材を使い、中大規模建築である学校の空間をどう実現するかです。無垢材を使用した中大規模建築の構造設計は私たちにとっても新たな挑戦の連続でしたが、構造計画・構造設計だけでなく、材料選定、木造実験そして現場施工に至るまで、多くの関係者との協働を行うことで実現出来ました。本記事ではその中でも、無垢材による構造的工夫に焦点を当てていきます。

*1. みやこ杣木(みやこそまぎ)は、京都市が実施する「京都市木材地産表示制度」(通称「みやこ杣木」認証制度)により認証・登録を受けた製材所などの製材品。地域産材であること、定められた品質・性能を満たすことなどが明示される。

-

写真2 外観全景

無垢材の採用と構造計画

本プロジェクトは京都府の林業・木材産業を振興し、地域の技術力と活力を高めていくという目標がプロポーザル時点で掲げられており、京都府内で培われてきた木材資源や加工技術を活用できる「無垢材」を採用する提案が求められていました。

学校などの大規模建物やロングスパンの建物を計画する際にはラミナ板を接着して強固に固めた集成材が一般的に使用されますが、設計当時、集成材を加工できる大きな工場は京都府外に限られていました。無垢材を使った新しい構造提案を目指し、京都府木材協同組合連合会の協力を仰ぎ、使用可能な木材種別、部材サイズと長さ、製作加工から現場施工方法までの情報収集を行った上で設計をスタートさせました。

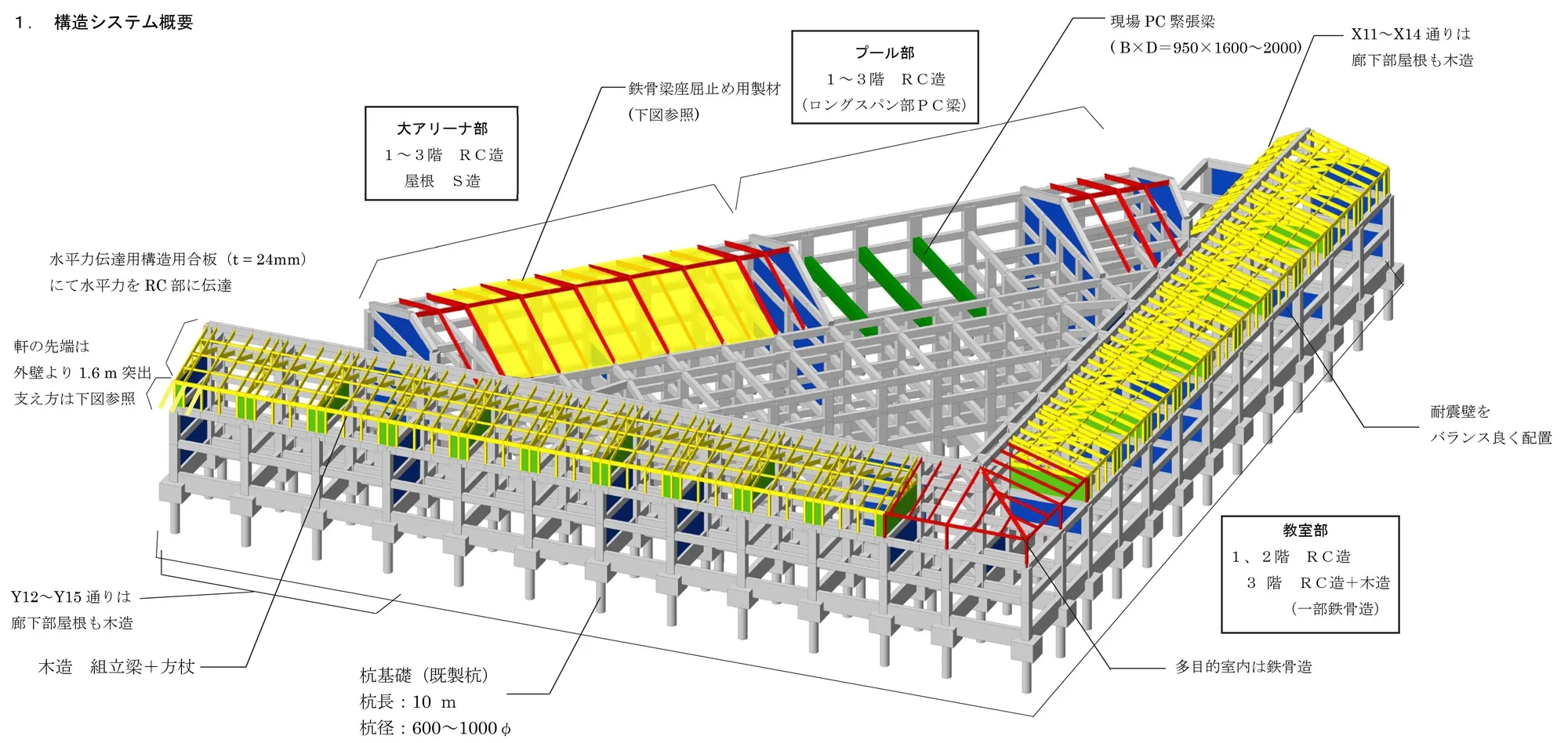

まずは、本建物に要求される性能(デザイン、プラン、機能性、経済性、耐久性など)を考え、構造種別;鉄筋コンクリート造、架構形式;耐震壁付きラーメン架構を主構造としました。その上で、空間の特性に応じて、鉄骨造、現場緊張PC造そして木造との併用構造(ハイブリッド架構)としました。

-

図1 構造概念図(構造種別図)

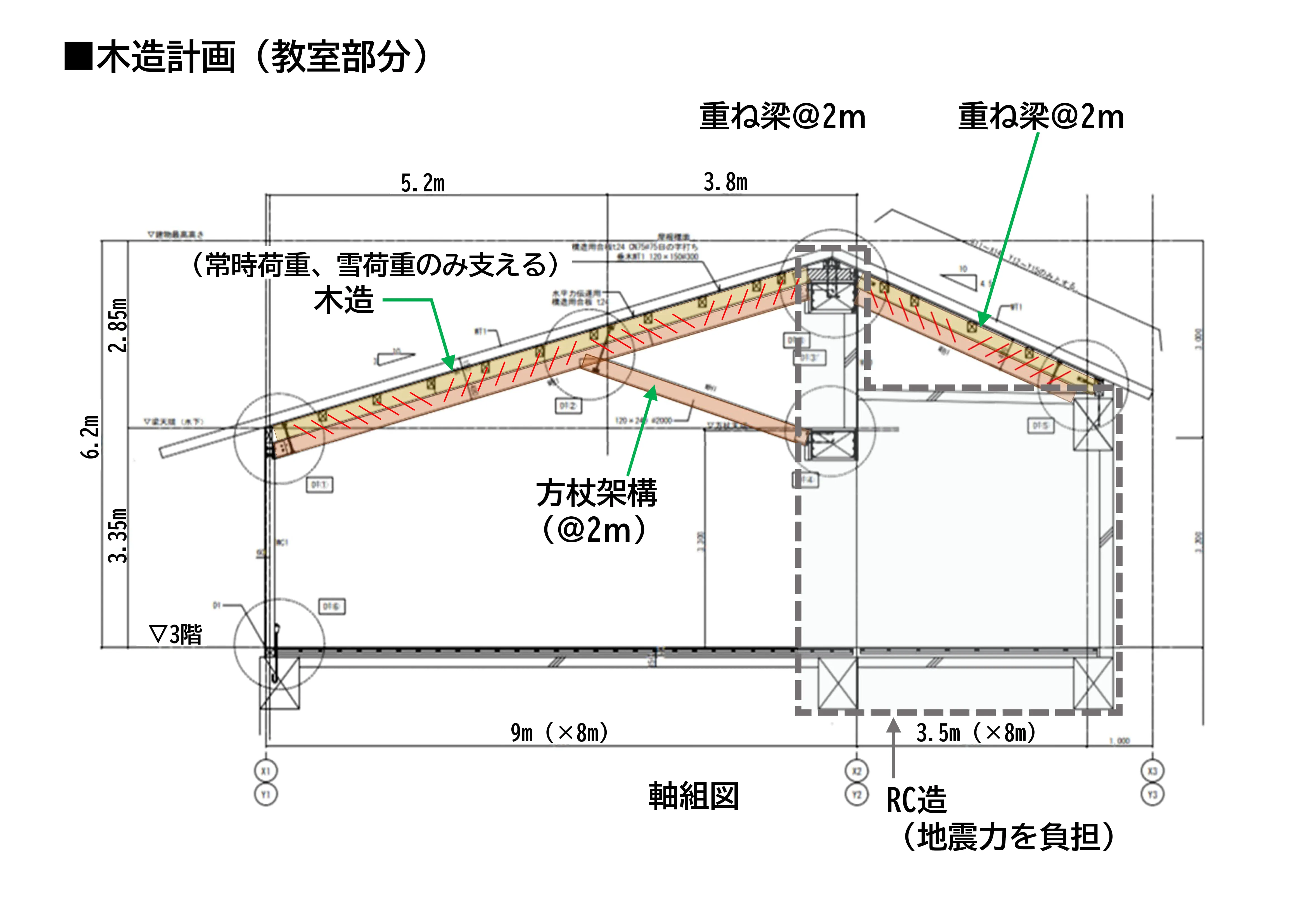

各構造種別の特徴を活かした構造計画とし、木造は最上階の3階の教室エリア及び大アリーナに採用しました。3階の教室エリアには、勾配屋根による特徴的な外観と内観の広がりを実現するための木造架構(重ね梁と方杖を使った架構)を提案しました。

-

図2 教室エリアの木造架構の計画

-

写真3 教室エリアの施工段階

また、アリーナの大空間には、150×150の無垢材を使い、屋根を支える鉄骨梁の補剛材(構造材)として採用することで、意匠の仕上げ材との兼用を考えました。

-

写真4 アリーナ内観(無垢材を鉄骨梁の補剛材として活用)

大スパンを実現するための『重ね梁』の課題

京都府の地域産材の無垢材で供給可能な規格部材サイズと長さは、幅120㎜×成240㎜×長さ4m(一部6m)でした。そのため、教室空間の大スパン(9m×8m)を、大断面集成材を使わずに、小断面で長さが短い無垢材で支えるには工夫が必要になります。そこで、無垢材を重ね合わせた「重ね梁」が解決策になると考えました。しかし、この技術を大スパンで採用するには解決すべき課題がいくつかありました。そのひとつが無垢材同士を剛強に一体化するための方法です。

無垢材を一体化するための方法には、ビス金物やジベル金物を使う方法が考えられますが、どちらも接合効果が十分で無いため、重ね梁の剛性が低く、梁に大きな荷重がかかると、たわみが大きく強度が低くなってしまいます。

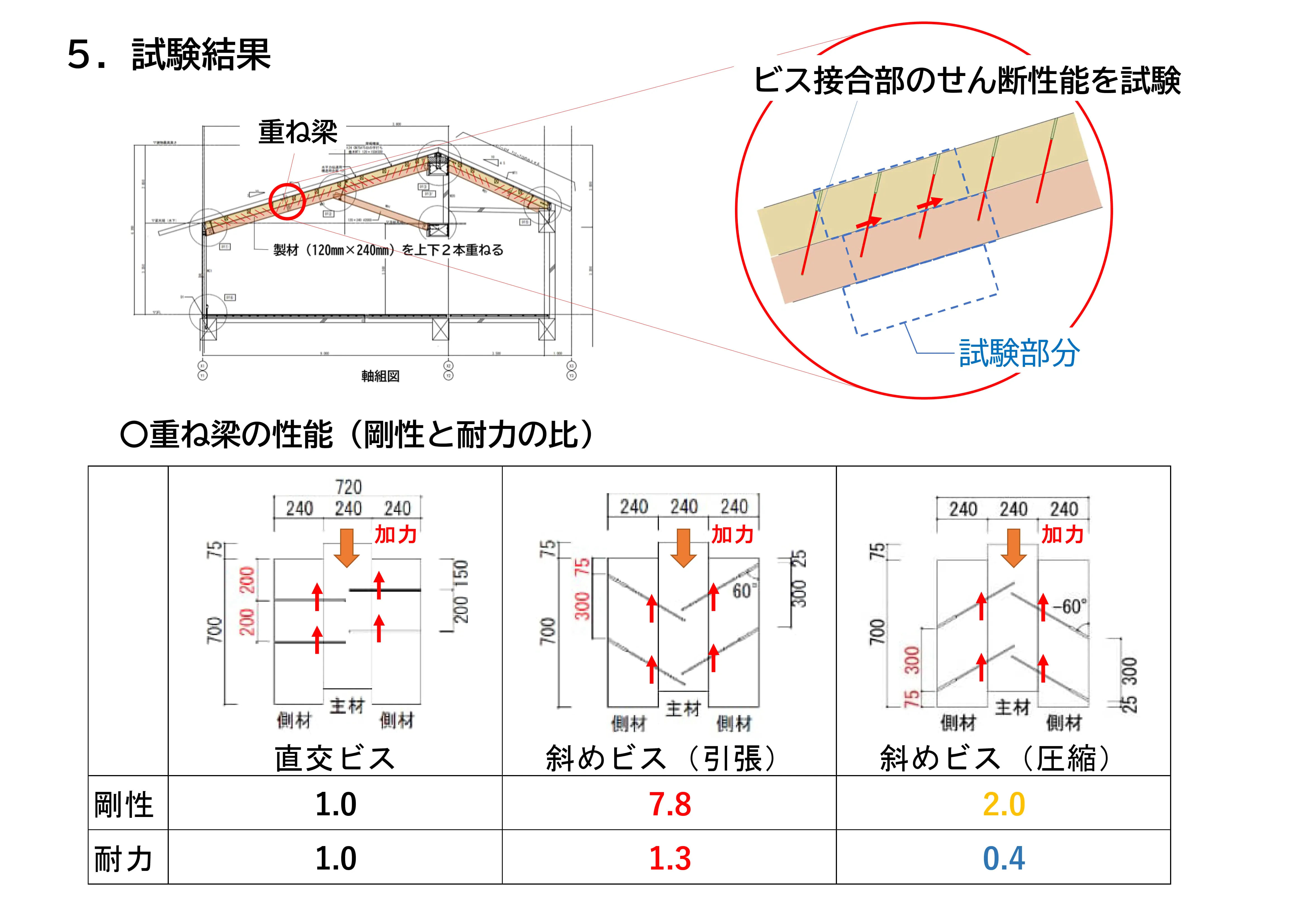

一方で、ビス金物と無垢材の角度を変えることで、重ね梁の剛性及び耐力が改善されるという内容が、日本建築学会論文等で明らかになりつつありました。ビスを斜め打ちした場合は一般的な垂直打ちに比べて剛性及び耐力の増大効果があることは定性的には分かっていたため、本プロジェクトの重ね梁の実現のため及び今後の重ね梁による大スパンの架構の実現可能性を広げていく上でも、ビスの角度による無垢材の剛性と耐力の定量的関係を追求する必要があると考え、実験を実施しました。

九州大学との共同実験による重ね梁の実験検証

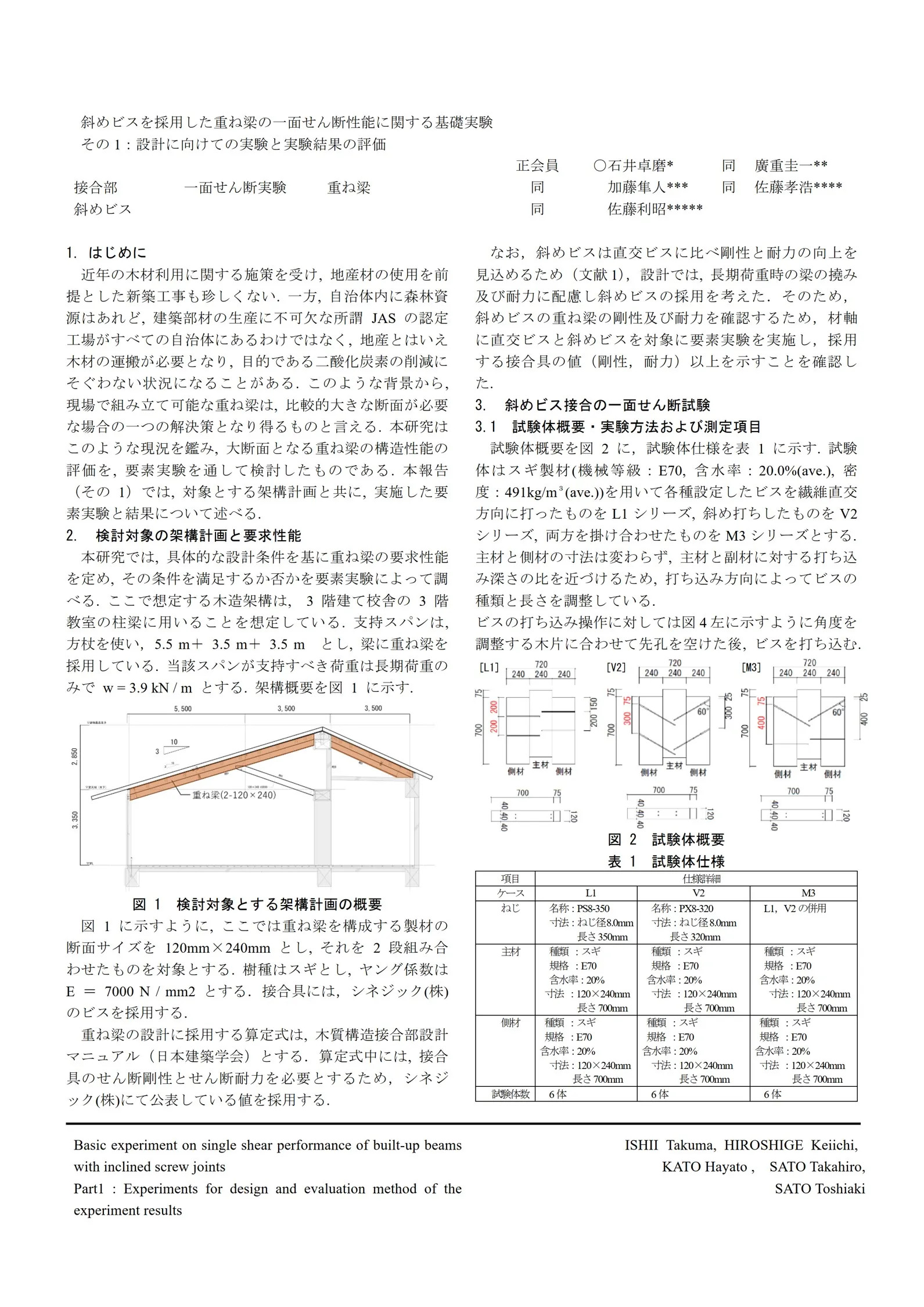

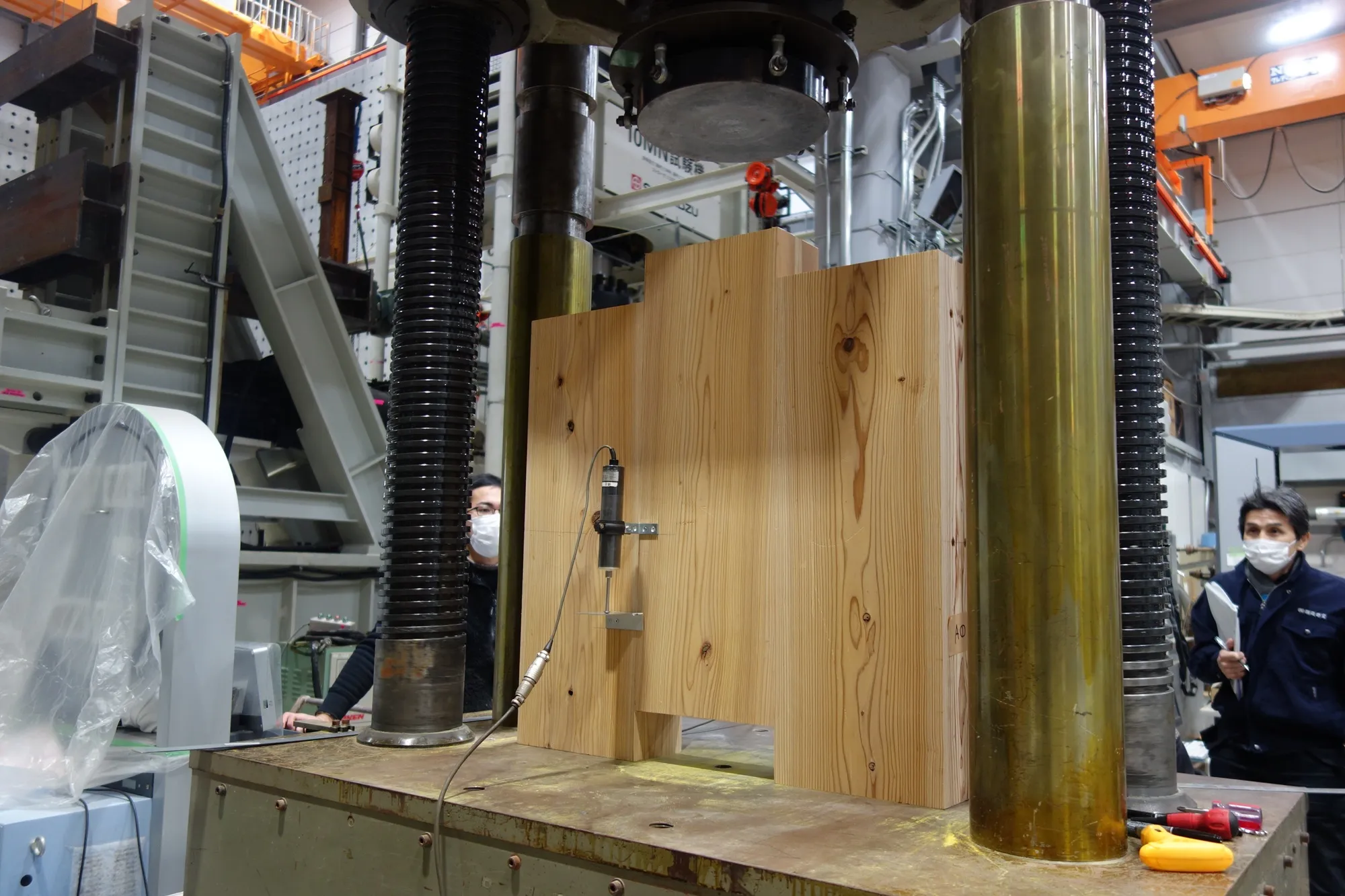

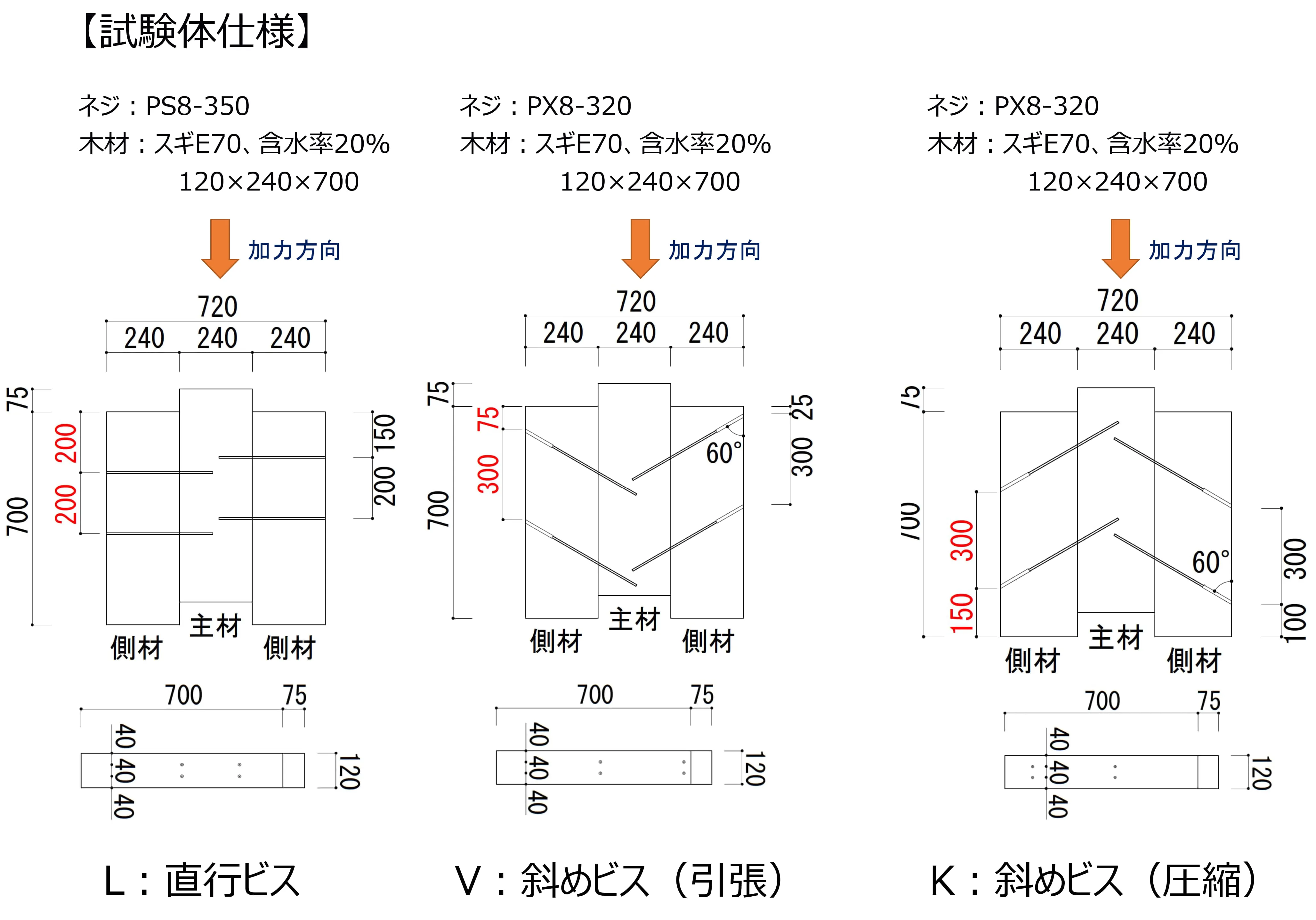

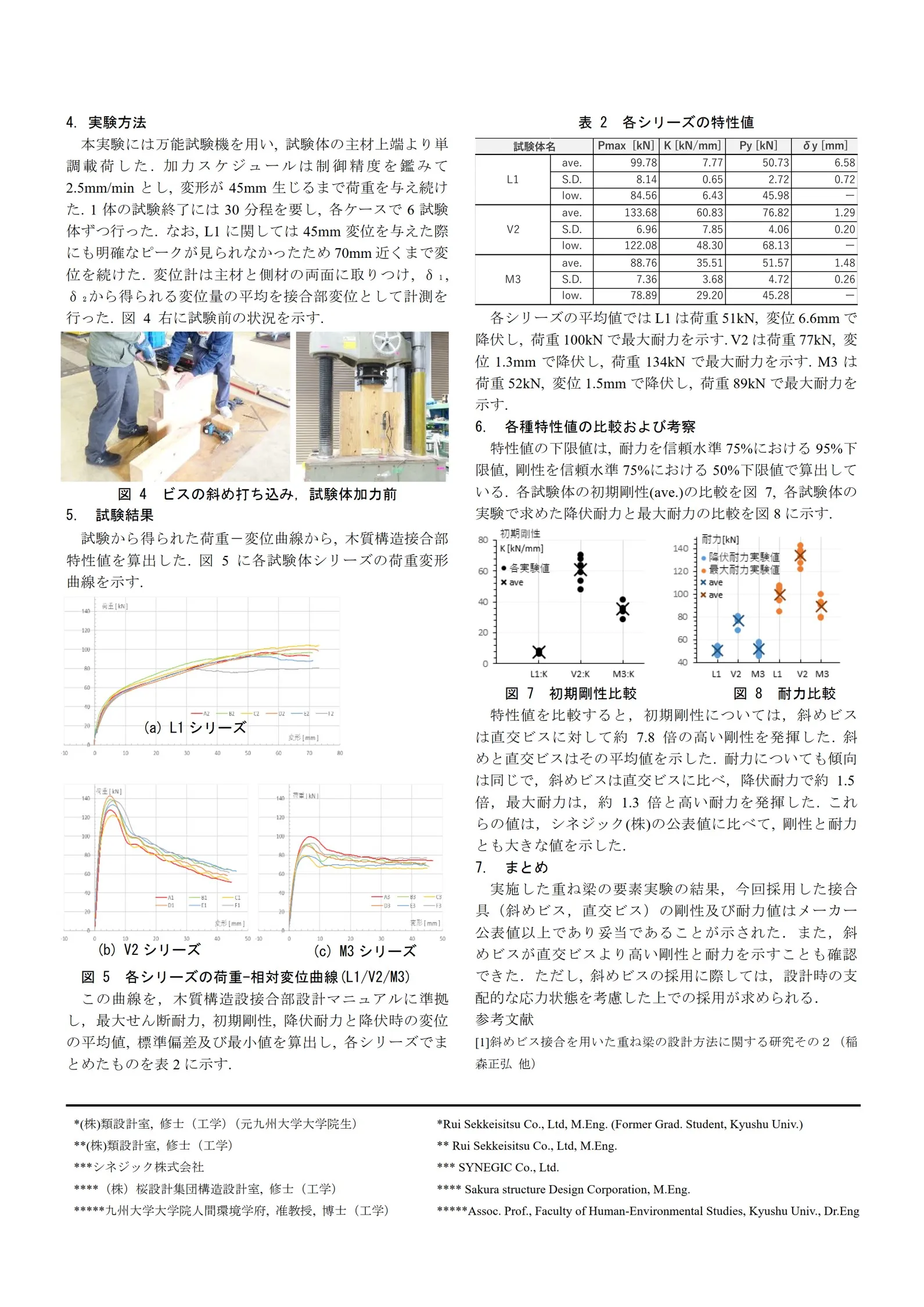

本プロジェクトで採用する無垢材(120㎜×240㎜;スギE70)を重ね梁としビス金物の角度を変えて、その効果を実験しました。実験結果は、日本建築学会論文発表で3年に渡り発表しました。

-

写真5A 実験風景(九州大学佐藤利昭研究室) -

写真5B 実験風景(九州大学佐藤利昭研究室)

-

図3 ビス金物の角度の違いによる重ね梁の剛性・耐力の実験

-

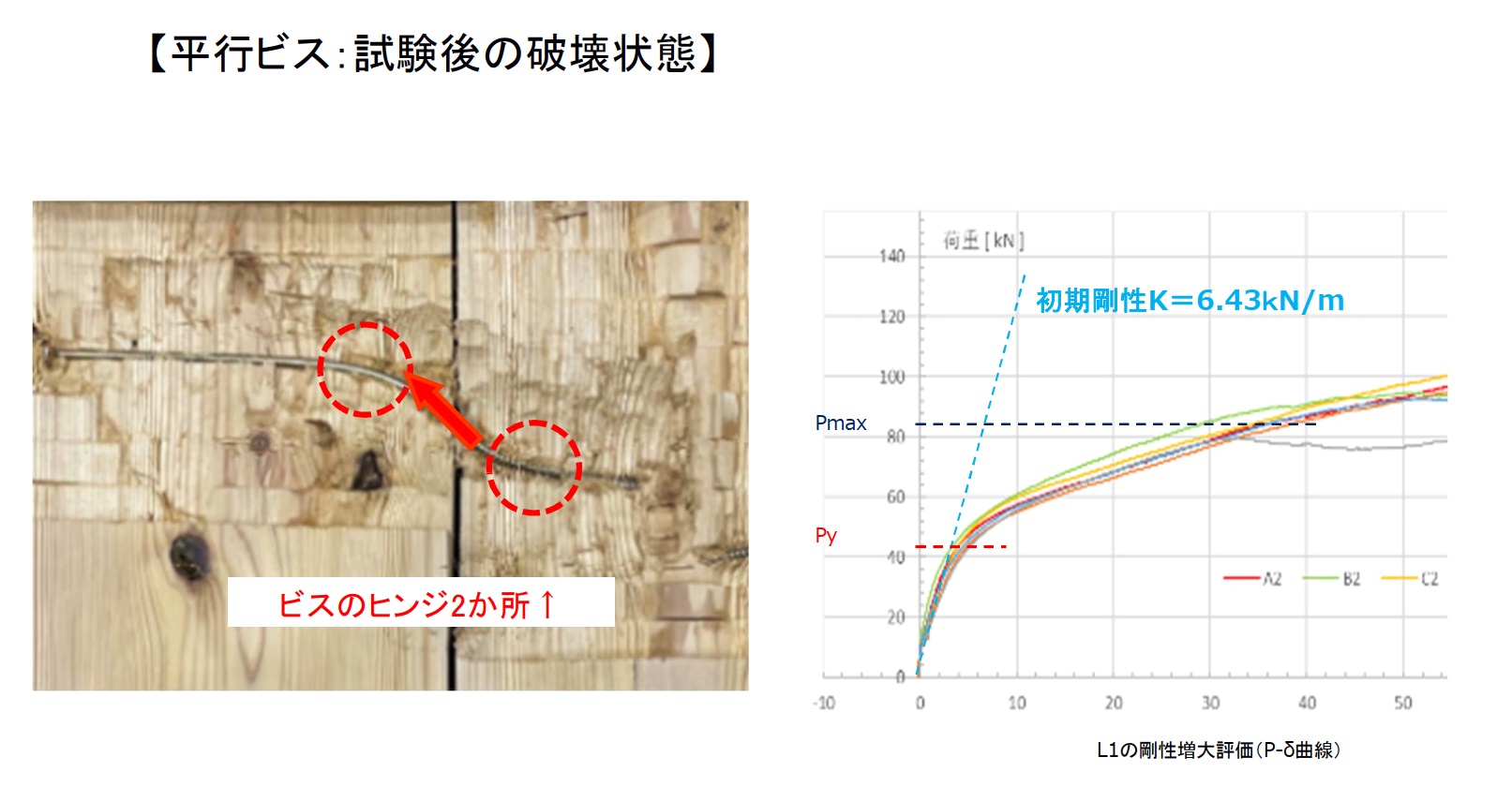

図4 平行ビス金物の実験(供試体及び試験結果)

-

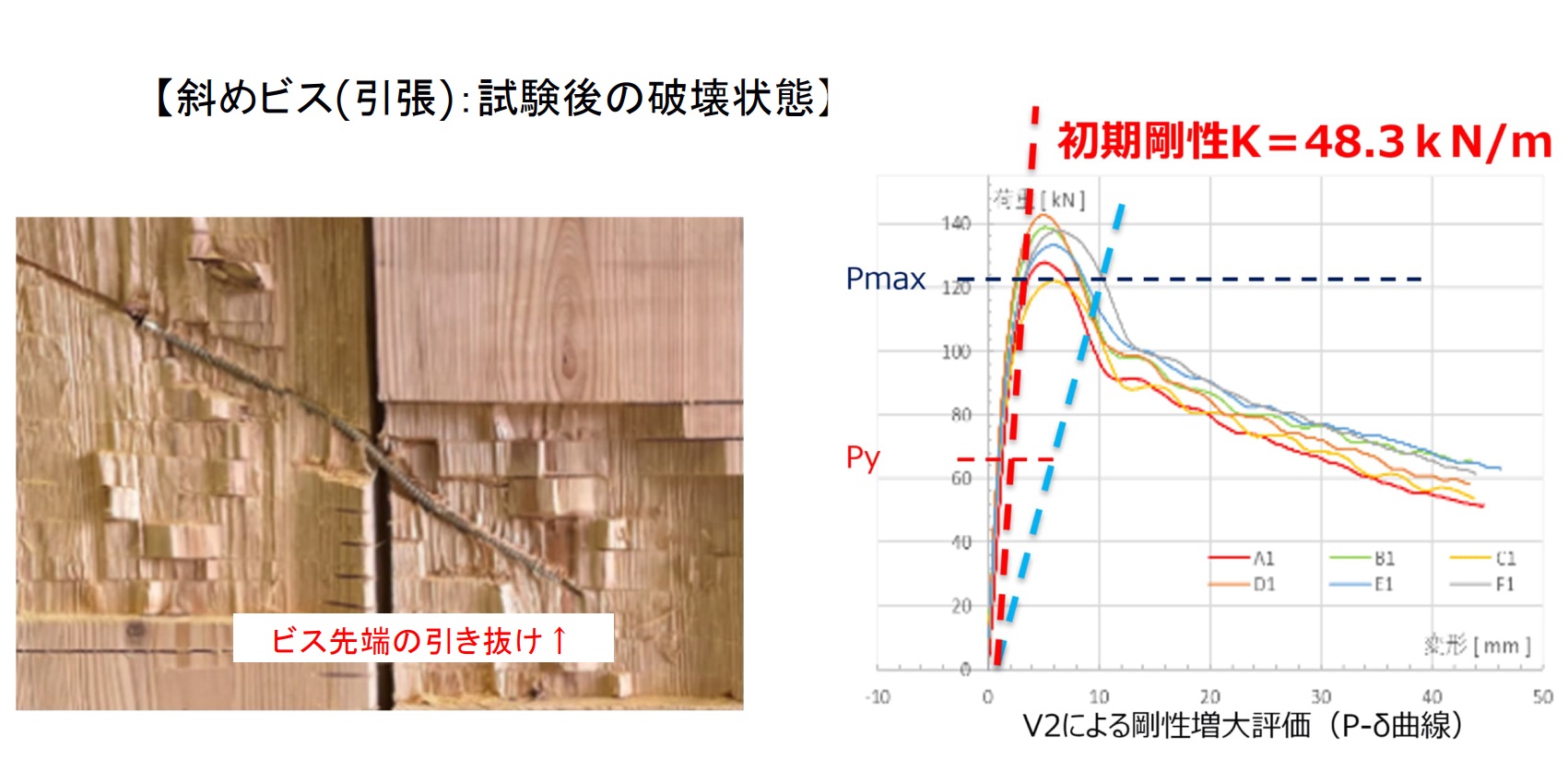

図5 斜めビス金物の実験(供試体及び試験結果)

-

図6 重ね梁のビス金物に関する剛性・耐力の比較結果

試験の結果、一般的な垂直打ちと比較して斜め打ちは初期剛性が上がること、そして破壊性状を見ていくと、斜め打ちとした場合はビスが持つ粘り強さがより断面性能を高めることが確かめられました。

同時に、木材が変形していく様子や、ビスが木の中で伸び、滑り、木にめり込む様子を直に見ることで、それぞれの現象が重ね梁の各性能にどのように影響しているのかを身をもって理解することができました。これらの実験結果を踏まえ、今回使用する重ね梁の仕様(接合ビスの種類と角度)を決め設計図に反映させました。

以上の実験結果を論文としてまとめ、日本建築学会大会にて発表を行いました。

-

図7A 重ね梁のビス金物に関する日本建築学会論文 -

図7B 重ね梁のビス金物に関する日本建築学会論文

今後の木造技術追求

本プロジェクトでは、地域産材である無垢材を重ね梁として使うことで、豊かな空間を実現することが出来ました。今回は、実現するための重ね梁による実験によるビス金物の有効な使い方を主に紹介しましたが、これだけで設計が完成したわけではありません。木は生物材料です。コンクリート、鉄筋、鉄骨と異なり、材料品質にばらつきが有り、湿度や温度の変化で、木の反りや狂いや経年変化によるクリープ変形の考慮や、その製造や現場課題を含めた多くの課題が有り、それらの課題を多くの木造協働者と追求したからこそ、実現出来ました。

国産材の需要拡大は地球温暖化防止やカーボンニュートラル(温暖化ガス排出量実質ゼロ)の観点からも重要です。近年の木材利用に関する施策を受け、社会の期待は、中大規模木造(高く広く)及び非住宅の木材の活用に広がっており、木造に対する技術進歩が期待されています。今後も、多くの木造物件の実現に向けて追求を深めたいと考えています。

建築概要

- 用途

- 小中学校

- 構造

- RC造一部木造・鉄骨造

- 延床面積

- 13,979.05㎡

- 階数

- 地上3階

設計者

-

廣重圭一

ひろしげ・けいいち

大阪設計室 構造設計部部長

1962年福岡県生まれ。1986年九州大学工学部水工土木学科卒業。1988年同大学院工学府土質研究室修了後、類設計室入社。

1962年福岡県生まれ。1986年九州大学工学部水工土木学科卒業。1988年同大学院工学府土質研究室修了後、類設計室入社。

-

豊島麻由佳

とよしま・まゆか

大阪設計室 構造設計部

1992年広島県生まれ。2015年早稲田大学創造理工学部建築学科卒業。2017年同大学院 創造理工学研究科建築学専攻修了後、類設計室入社。

1992年広島県生まれ。2015年早稲田大学創造理工学部建築学科卒業。2017年同大学院 創造理工学研究科建築学専攻修了後、類設計室入社。

-

石井卓磨

いしい・たくま

大阪設計室 構造設計部

1998年佐賀県生まれ。2021年九州大学工学部建築学科卒業。2023年同大学院人間環境学府空間システム専攻修了後、類設計室入社。

1998年佐賀県生まれ。2021年九州大学工学部建築学科卒業。2023年同大学院人間環境学府空間システム専攻修了後、類設計室入社。

記事のカテゴリ・タグ

- 学校・教育施設

- 学びの多様性と子どもの健康

- 木の利活用とサプライチェーン

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。