環境設備設計者が考える「屋根集熱パッシブデザイン」のシミュレーションと実測評価

今回ご紹介するのは、兵庫県三田市に誕生した関西学院大学様のインキュベーション施設Spark Baseを通した取り組みです。私たちはこのプロジェクトで、三田の気候特性を深く読み解き、屋根集熱を主軸としたパッシブデザインに挑戦。設計段階のシミュレーションと、竣工後の実測調査によってその効果を検証しました。

この記事では、環境設備設計者の視点から、その設計思想、技術的な挑戦、明らかになった省エネ効果まで、プロジェクトを紐解いていきます。

地域に開かれた「起業家育成の実践拠点」

この施設は、関西学院大学の教育・研究活動を核として、自治体、企業、学校、住民等が集い、交流・協働しながら①起業家の育成、②研究成果の社会実装、③地域課題の解決に取り組むことで、地方創生に資する社会変革の実践拠点を目的として計画された、インキュベーション施設Spark Baseです。

建物は2階建てで、1階のオープンなカフェやワーキングスペースと、2階の会員制コワーキングエリアが一体となったコミュニティ空間となっています。この2層にわたる開放的な吹き抜け空間を、一枚の大きな「方形屋根(ほうぎょうやね)」が覆う建築計画が、今回のパッシブデザインの鍵となりました。(図1)

-

図1 インキュベーション施設Spark Base外観

三田の気候を読み解く。パッシブデザインの着想

パッシブデザインの第一歩は、その土地の気候を深く理解することから始まります。私たちが分析した兵庫県三田市の気候には、興味深い特徴がありました。

・冬は寒さが厳しい

・冬でも、全国で上位30%に入るほど日照時間が長い

この「寒いが、日差しは豊か」という特性と、建物の「屋根面積の比率が高い」という建築的特徴。この2つを掛け合わせることで、私たちは独自の環境システムを構想しました。

季節によって空気の流れを逆転させる「屋根集熱エアフローシステム」です。

太陽熱を暖房に、室内空気を冷却に。逆転の発想「屋根集熱エアフローシステム」

このシステムの仕組みは、季節に応じて空気の流れを大胆に切り替えるものです。

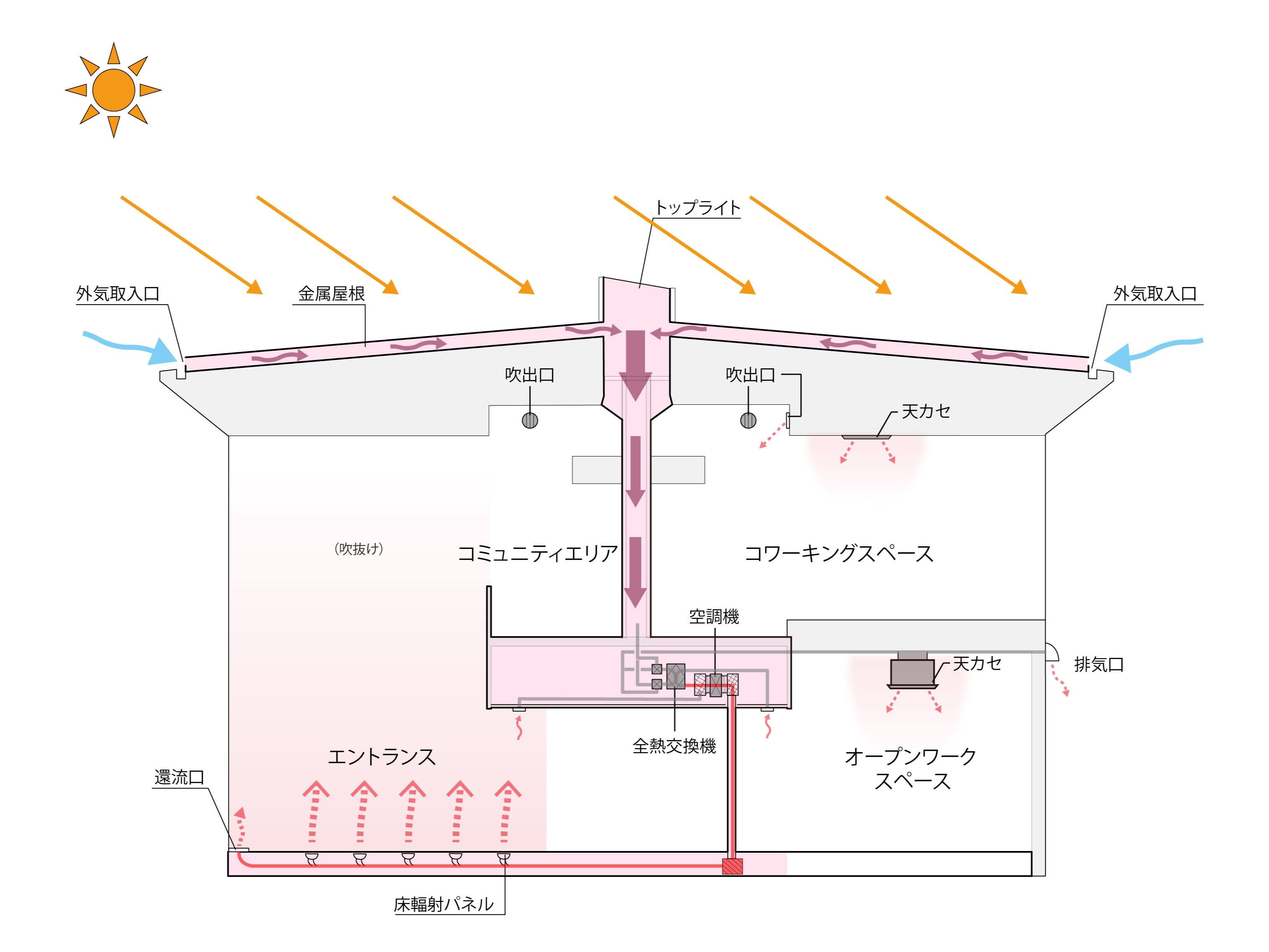

冬季:太陽熱を無駄なく暖房へ

冬の間、太陽光を受けた屋根の表面温度は上昇します。この時、軒先から取り込んだ冷たい外気を、あえて屋根の内部(通風層)を通すことで、外気は屋根からの放射熱で自然に暖められ、プレヒートされた状態で空調機へと送られます。つまり、太陽熱が空調機をアシストしてくれます。これにより、空調機が冷たい外気を暖めるためのエネルギーを大幅に削減できます。(図2)

-

図2 冬季システム図

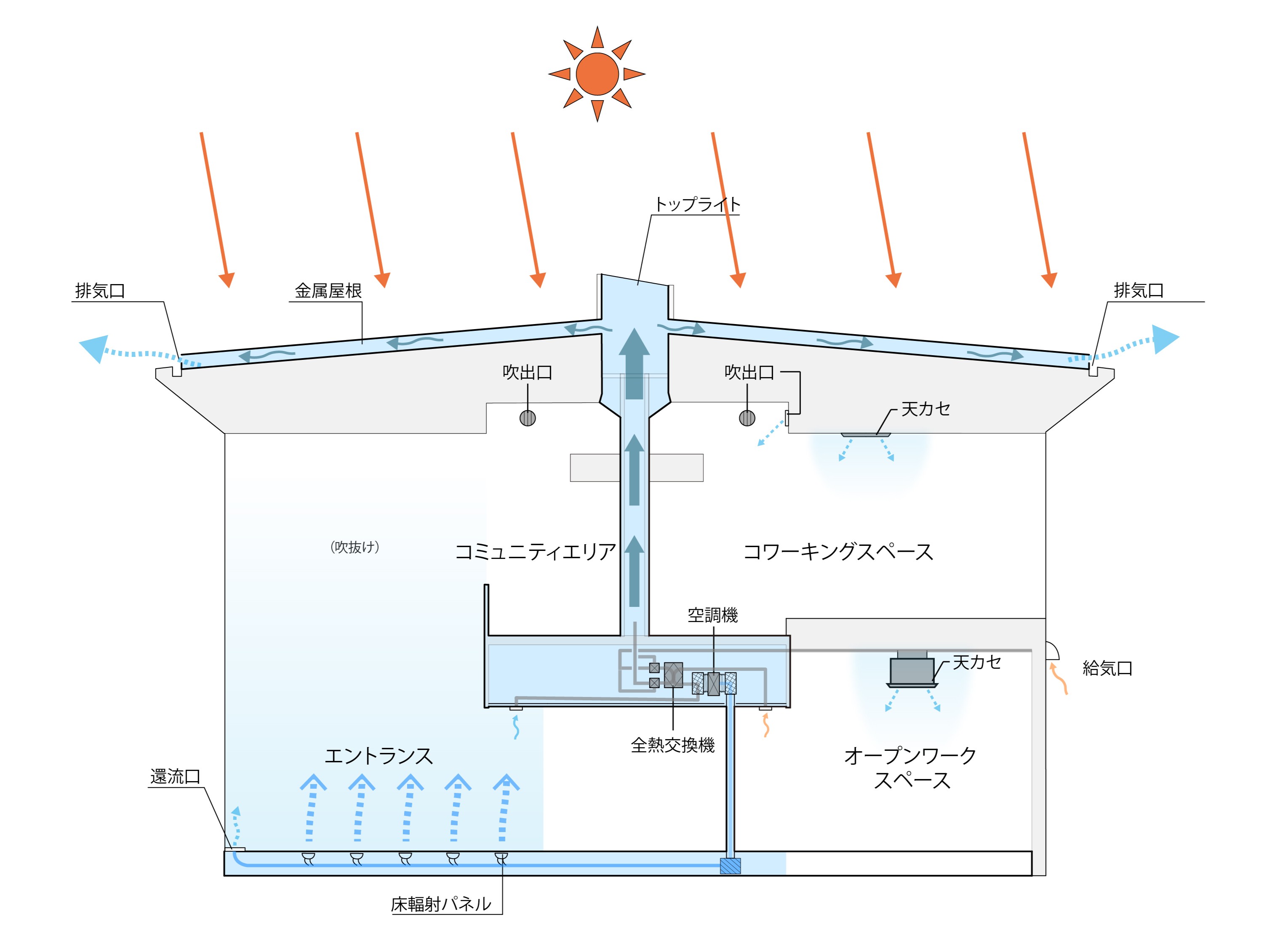

夏季:室内空気で屋根を冷やす

夏は空気の流れを逆転させます。室内で冷房によって快適な温度に保たれた空気の一部を、屋根の内部を通して外部へ排出します。これにより、太陽に熱せられた屋根材からの熱が室内へ伝わるのを防ぎ、屋根からの熱負荷を大幅に低減します。空気を断熱材のように活用する発想です。(図3)

-

図3 夏季システム図

設計の要「棟ダクト」:建築と設備の共創

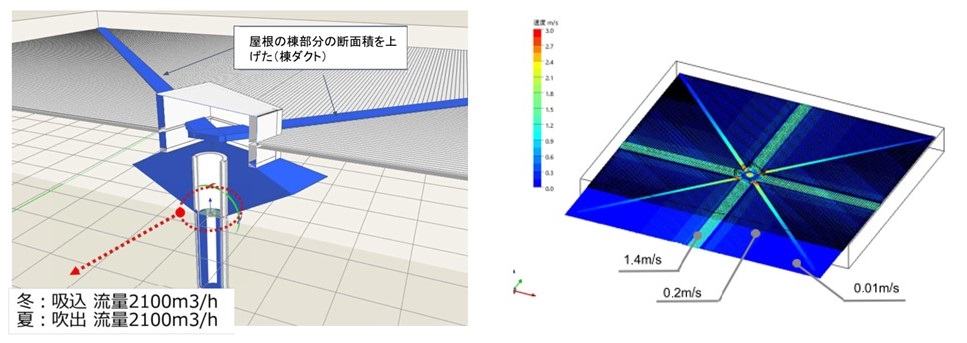

このシステムを実現する上で、大きな課題がありました。それは「通風抵抗」です。屋根の内部に空気を流す際、抵抗が大きいと、空気を送るために余計な動力が必要になり、省エネ効果が相殺されてしまいます。

この課題を解決したのが、意匠・構造チームとの「共創」でした。方形屋根は、中央の最も高い部分(棟)に空間的な余裕が生まれます。私たちはこの特性に着目し、棟部分に空気の通り道となる「棟ダクト」を設けました。これにより、通風のための断面積を十分に確保でき、抵抗を劇的に下げられるのではと仮設を立てました。

その後、シミュレーションと建築形態に試行錯誤を重ね、建物に必須の換気設備が持つパワーだけで、このエアフローシステムを十分に機能させられることを設計時に確認。(図4)結果的に、デザイン性を損なうことなく、かつ追加の動力を一切使わずに、この省エネシステムを完成させることができました。これは、プロジェクトの初期段階から意匠・構造・設備が密に連携したからこそ実現できた、共創の好例です。

-

図4 屋根内通風シミュレーション

効果は本物か?シミュレーションと実測で徹底検証

設計上のアイデアが、現実でどれほどの効果を発揮するのか。私たちは、シミュレーションと、竣工後の現場での実測調査という2つのアプローチで、その性能を検証しました。

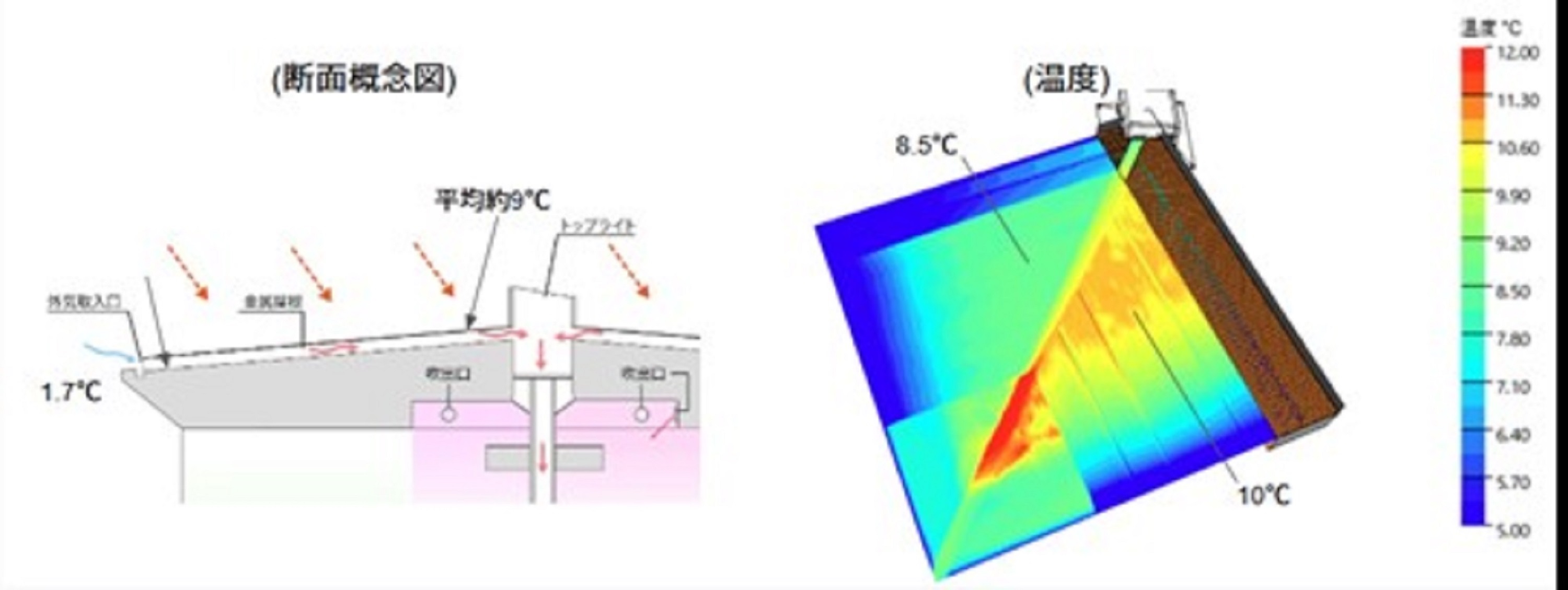

設計段階での予測(CFD解析)

まず、熱流体解析ソフトを用いて、冬の晴れた日を想定したシミュレーションを実施。その結果、約7℃の暖房効果が見込めると予測しました。(図5)

-

図5 屋根集熱のCFD解析 -

竣工後の実測調査:予測を上回る結果に

そして竣工後、私たちは実際に現場を訪れ、屋根のトップライト部分に設置したセンサーで温度を計測しました。その結果は、私たちの期待を大きく上回るもので、屋根内部の温度は外気温よりも平均して【約9.74℃】も高い数値を記録しました。

省エネ効果:暖房エネルギーを約23%削減

この実測データを基に、三田市の気象データ(12月~2月の日照時間)で補正し、冬シーズン全体での省エネ効果を算出しました。その結果、暖房時に外気を取り込む際のエネルギー負荷(外気負荷)を約45%も低減できる見込みであることが分かりました。

一般的に、空調エネルギーのうち外気負荷が占める割合は約半分と言われています。つまり、この屋根集熱システムだけで、空調エネルギー全体で見ても約23%の非常に大きな省エネ効果が期待できるのです。

この結果は、地域特性を活かしたパッシブデザインが、中規模建築においても極めて有効であることを証明しています。

大空間の快適性をどう実現するか?「輻射」と「対流」のハイブリッド空調

この施設のもう一つの挑戦は、開放的な吹き抜け空間の快適性をいかにして確保するか、という点でした。

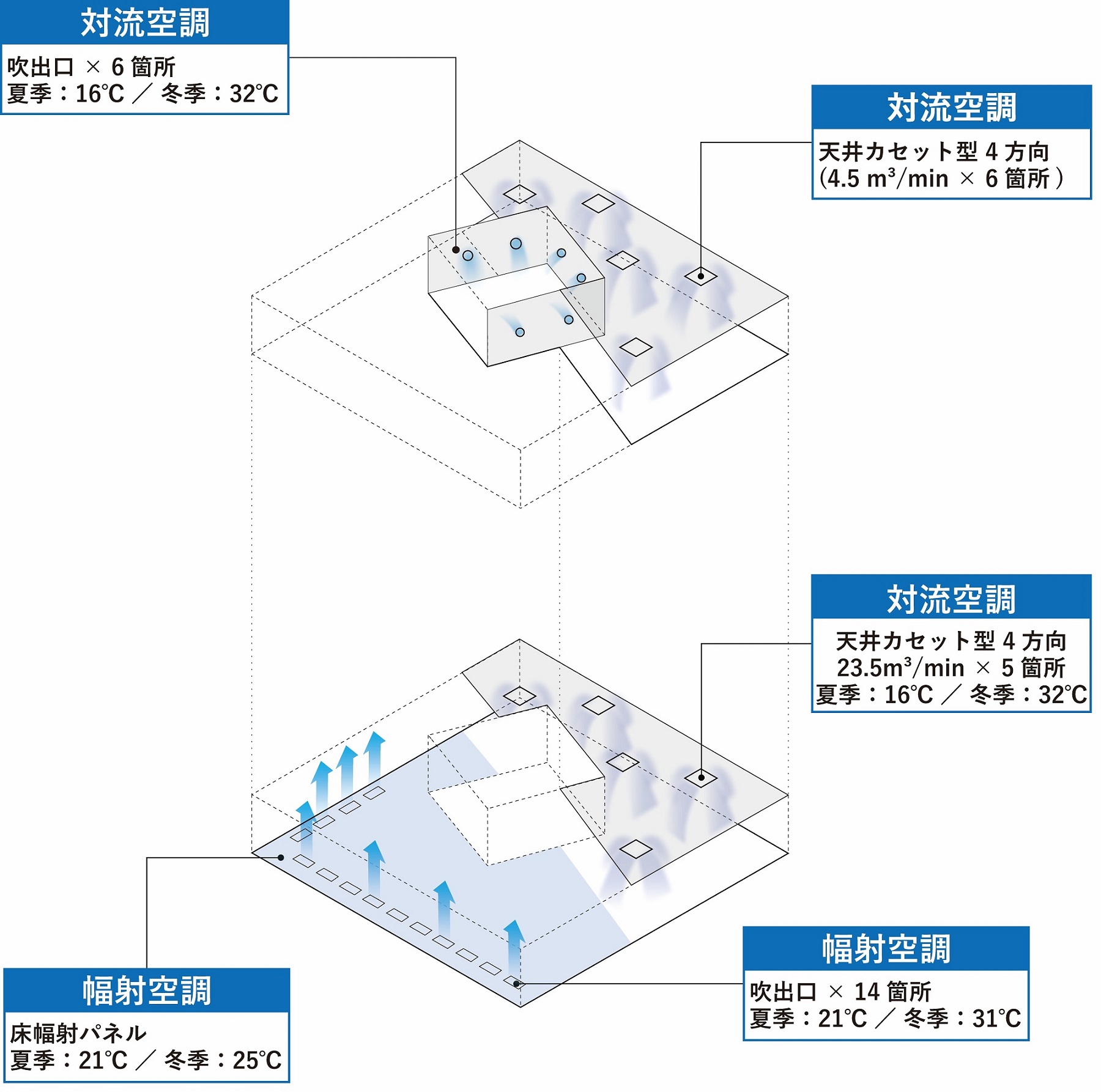

私たちは、特性の異なる2つの空調方式を組み合わせる「ハイブリッド方式」を採用しました。(図6)

⒈床輻射空調(吹き抜けエリア): 床下に空気を流し、床面そのものの温度をコントロールする方式。熱がじんわりと伝わるため、風を感じにくく、質の高い快適性が得られます。

⒉対流空調(天井があるエリア): 一般的な天井カセット型のエアコンを用いて、空間全体を素早く効率的に暖めたり冷やします。

-

図6 インキュベーション施設Spark Base内観

設計段階では、この複雑な空調システムが作り出す温熱環境をCFD解析でシミュレーションし、快適性の指標であるPMV値を予測。竣工後には、実際に室内の温度分布を詳細に計測し、解析結果と比較検証しました。(図7)(図8)

-

図7 CFD解析条件

-

図8 CFD解析結果

そして、実測の結果、空調機の稼働から約1時間で室内は快適な温度帯に到達。床と天井付近の温度差も少なく、国際企画の推奨快適範囲を十分に満たすことを確認できました。

解析結果と実測値は一部差異が見られましたが、その要因として、室内が快適な温度帯に到達した際に空調機自身が自動で運転を停止したことが挙げられます。このような分析を通じて解析と実態の差異を少なくし、設計精度の向上に繋がる知見を得られました。

最後に、今後の展望として、吹抜け空間やハイブリットな空調方式を設計する際に、快適性を検討する手がかりとしてサーモセンサーをどの位置に設けるのが最適なのか等、解析ソフトをどのように設計に活かしていくのかを考えていきたいと思います。

環境デザインの未来を拓く。今回の挑戦が示す可能性

今回の取り組みで私たちが目指したのは、「地域の気候特性を活かした環境デザインの実現」と、「デザインとエンジニアリングが融合した空間設計」です。

地域の気候特性を深く読み解き、設計の初期段階から意匠、構造、設備が「共創」する事で、自然のエネルギーを最大限に活用した設備システムや環境建築を実現できるということが、シミュレーション予測を超える実測結果で、一定裏付けられたと考えています。

私たちは、このプロジェクトで得た知見をもとに、これからも環境建築デザインの可能性をさらに追求していきます。

建築概要

- 用途

- インキュベーション施設

- 構造

- S造

- 延床面積

- 1,121.95㎡

- 階数

- 地上2階

設計者

-

土屋範明

つちや・のりあき

大阪設計室 設備設計部課長

1982年神奈川県生まれ。2005年明治大学理工学部建築学科卒業。2007年 明治大学大学院理工学研究科建築学専攻修了後、類設計室入社。

1982年神奈川県生まれ。2005年明治大学理工学部建築学科卒業。2007年 明治大学大学院理工学研究科建築学専攻修了後、類設計室入社。

-

田所一隆

たどころ・かずたか

大阪設計室 設備設計部

1989年埼玉県生まれ。2014 年東京理科大学大学院理工学研究科学部 建築学専攻修了。同年類設計室入社。

1989年埼玉県生まれ。2014 年東京理科大学大学院理工学研究科学部 建築学専攻修了。同年類設計室入社。

-

名取茉優

なとり・まゆ

大阪設計室 設備設計部

1999年山梨県生まれ。2020 年町田デザイン専門学校建築デザイン科修了。同年類設計室入社。

1999年山梨県生まれ。2020 年町田デザイン専門学校建築デザイン科修了。同年類設計室入社。

記事のカテゴリ・タグ

- 学校・教育施設

- 省エネルギーとウェルビーイング

- エネルギーとカーボンニュートラル

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

事業構想、設計業務、施設運用に関することなどお気軽にお問い合わせください。